[뉴스펭귄 이동재 기자] 우리나라 천연기념물이자 멸종위기종 민물고기 미호종개. 처음 듣는 이들에겐 다소 낯설게 느껴질 수 있지만, 미꾸리과 어류의 한 속인 ‘종개’에, 금강의 지류인 미호강의 ‘미호’가 붙여진 친근한 이름이다.

이름처럼 미호종개는 금강의 지류인 미호강과 더불어 갑천, 유구천 등 금강 일대에 서식하는 우리나라 고유종 민물고기다. 물이 깨끗하고 강바닥에 모래가 많은 여울 지역에서 사는데, 1984년 미호강 중류에서 최초로 발견되었고 1996년 환경부가 특정어종으로 지정하면서 보호 관리 대상이 됐다. 이후 2005년과 2012년, 각각 천연기념물과 멸종위기 야생생물 1급으로 지정됐다.

멸종위기종으로 지정된지 오래지만, 미호종개는 여전히 계속되는 서식지 파괴로 보금자리를 잃어가고 있다. 인공 증식 기술을 활용한 복원 사업이 나름대로 활발히 진행 중이지만, 서식지를 보호하려는 노력이 선행되지 않으면 실패가 거듭될 뿐이라는 비판이 나온다.

지난 15일 미호종개 관련 심포지움에 발표자로 나선 고수생태연구소 고명훈 박사는 미호종개 복원 사업이 하천 공사, 뚝 높이기 사업, 보의 붕괴 및 재건설 등으로 인해 대부분 실패로 돌아갔다고 지적했다. 고 박사는 “특히 하천 공사가 진행될 경우 미호종개 서식에 큰 영향을 끼치기 때문에 무분별한 하천 공사는 반드시 막아야 한다”며, “미호종개 복원 사업은 많은 분들의 관심과 지원이 있어야만 성공할 수 있다”는 의견을 밝혔다.

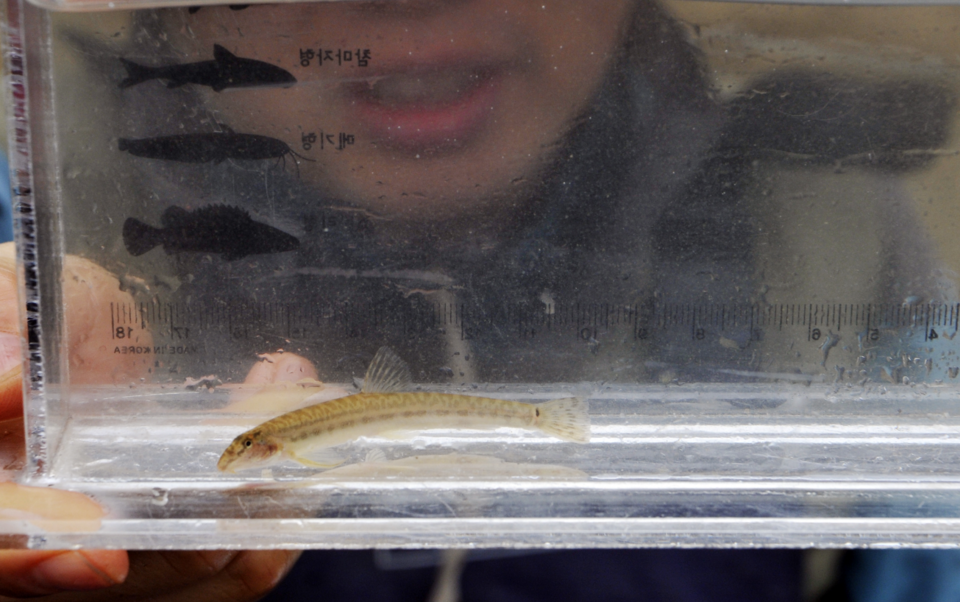

미호종개는 7~10cm 정도의 가늘고 긴 체형에, 몸통에 반점이 나 있는 아름다운 민물고기다. 눈 밑에 끝이 둘로 갈라진 가시가 있고, 3쌍의 수염이 나 있는 것이 특징이다. 한때 미호강 전역에 폭 넓게 서식하며 지천, 갑천, 유구천, 백곡저수지 등 집단 서식지가 발견되기도 했지만, 2006년부터 조사를 통해 지속적으로 확인되고 있는 바, 서식 지역이 급격히 감소 중이다.

2019년 금강 일대 80개 지점을 선정해 이뤄진 대규모 조사 결과, 불과 14개 지점에서 미호종개의 서식이 확인됐고, 집단 서식지였던 백곡저수지, 유구천 등에서도 미호종개의 개체수가 급감한 것으로 나타났다.

고 박사는 “당시 집단 서식지 두 곳에서 급격한 개체수 하락이 있었고 나머지 지점에서도 개체수 감소가 있었기 때문에, 서식 개체수가 최소 50% 이상 감소한 것으로 판단된다”고 설명했다.

특히 과거 미호종개가 1만 마리 가까이 서식했던 것으로 알려진 백곡저수지는 2010년 뚝 높이기 사업이 진행되면서 수위가 급격히 상승해 1년 중 대부분이 수몰 상태가 되고, 하천 바닥에 뻘이 쌓이는 등 미호종개가 서식할 수 없는 환경이 돼 버렸다.

백곡천의 미호종개 개체수 감소 역시 뚝 높이기 사업의 영향인 것으로 추정된다. 미호강은 하천 공사 및 산업단지 건설로 인한 수질 저하, 유구천은 보 붕괴 및 재건으로 인한 서식지 교란이 미호종개의 개체수 급감의 원인으로 추정되고 있다.

인공 증식 복원 사업 활발하지만…서식지 계속 건드리면 무슨 소용

미호종개가 천연기념물로 지정된 2000년대 중후반부터 멸종위기 미호종개 복원을 위한 인공 증식, 방류 사업이 활발하게 이루졌지만, 대부분 실패로 돌아갔다. 지속적인 서식지 교란으로 방류 개체들이 안정적으로 자리잡지 못하고 사라졌기 때문이다.

2007년 초평천에 미호종개 4200마리가 방류됐지만, 이듬해 하천 정비 공사가 진행되면서 방류된 개체를 더 이상 확인할 수 없었고, 유구천은 2010년부터 2012년까지 여러 차례에 걸쳐 총 1만 6천 마리를 방류했지만, 홍수로 인해 보가 붕괴되면서 쌓여있던 모래가 유실되고, 보를 다시 건설하는 과정에서 서식지 교란이 발생해 개체수가 급감했다.

복원 사업으로 미호종개가 방류된 다른 곳들에서도 상황은 비슷하다. 고명훈 박사는 뉴스펭귄에 미호종개의 서식지 환경을 보호하는 것이 중요하다고 강조했다. 고 박사는 “미호종개는 저서성 민물고기이기 때문에 서식지가 파괴되면 멀리 이동하지 못하고 없어질(죽을) 확률이 높다”면서, “아무리 인공 증식을 통해 미호종개를 많이 방류한들 서식지를 건드리면 소용이 없다”고 강조했다.

한편 지난 15일 충북 진천에서 열린 ‘천연기념물 미호종개 보전과 복원 방안 마련을 위한 국제 심포지엄’에는 한국과 일본의 젊은 연구자들을 포함해 300여 명의 참가자가 모여 미호종개의 종 보전과 복원 방안을 두고 열띤 토론을 벌였다. 한일 양국의 연구자, 활동가들은 멸종위기종 미호종개 보호를 위해 협력하고 힘쓰기로 결의했다.

기후위기를 막기 위해 분투하는

뉴스펭귄에 후원으로 힘을 실어주세요.

- [우리 고장 멸종위기종] 구미 해평습지에서 4대강 이겨낸 표범장지뱀

- [우리 고장 멸종위기종] 꼬리명주나비 부르는 '까마귀오줌통'

- [우리 고장 멸종위기종] 붉은점모시나비는 어떻게 강원도 삼척에 자리 잡았나?

- [우리 고장 멸종위기종] 청계천 '쉬리'는 어디서 왔을까?

- [우리 고장 멸종위기종] 세종 장남평야 주인? 정치인 말고 금개구리!

- [우리 고장 멸종위기종] 해외 연구자들도 보러 오는 잔가시고기

- [우리 고장 멸종위기종] 보면 볼수록 예쁜 ‘미호종개’

- [우리 고장 멸종위기종] 노랑부리저어새, 너는 혼자 외로웠을까

- [우리 고장 멸종위기종] 여강 물살 속 '여울 고양이' 꾸구리

- [우리 고장 멸종위기종] 여울마자의 여울은 얼마 남지 않았다

- [우리 고장 멸종위기종] 까나리맛집 백령도 찾는 점박이물범

- [우리 고장 멸종위기종] 횡성 한우에 할 말 많은 '한강납줄개'

- [우리 고장 멸종위기종] 임실납자루의 '임실에서 살아남기'

- [우리 고장 멸종위기종] 철원이 두루미 낙원이 되기까지

- [우리 고장 멸종위기종] '빙하기가 좋았지' 연준모치의 강원살이

- [우리 고장 멸종위기종] 중랑천에 사는 멸종위기 6종

- [우리 고장 멸종위기종] 대구의 '빨간코' 얼룩새코미꾸리