[뉴스펭귄 이강운 대기자] 기상 관측 이래 11월 최대 폭설이라는 요란한 첫 눈이 내리고 영하 십도 안팎의 강추위가 계속되고 있다. 본격적인 겨울의 차갑고 혹독한 적막감이 흐른다.

"겨울"의 준 말은 "맺을 결(結)". 겨울은 "모든 것이 얼고 엉겨 붙은" 자연 상태를 직관적으로 표현한 계절이다. 물도 얼고, 땅도 얼고 생물들도 꼼짝 않는 멈춤과 추위를 연상시키는 상징적 이미지를 담고 있는 셈이다. 봄, 여름, 가을, 겨울의 사계절이 있고, 기후와 생태계가 다양한 온대지방에서 겨울은 춥고 어두워 생물들이 살아내기에 가장 혹독한 시절이다.

특히 내부적으로 체온을 조절하는 능력이 제한적이어서, 외부 환경의 온도 변화에 따라 체온이 변하는 특성을 가진 "변온동물"에게 온도는 생활사 전반을 조율하고 결정하는 조건이다. 먹이나 천적 등 생물학적 조건도 중요하지만 외부 환경의 온도에 크게 영향을 받아 낮은 온도에서는 활동이 둔화되고 극도의 추위와 더위에는 아예 활동을 멈춘다.

금개구리는 흙이 얼기 전에 뒤뚱뒤뚱 엉덩이로 진흙에 구멍을 내어 몸을 파묻고 소똥구리도 할 수 있는 만큼 땅을 깊게 파고 들어가 죽은 듯 가느다란 숨을 쉬며 긴 겨울잠에 들었다. 물장군도 물 주변의 흙과 돌 밑에 숨어 힘들게 겨울을 나고 있다. 매년 닥쳐오는 원천적 위험 상황인 겨울을 극복하기 위해 변온동물 멸종위기 생물들이 온 힘을 다해 자리를 잡고 휴면에 들었다.

휴면 이외 어떠한 생명활동도 하지 않을 것이라는 ’생물학적 상식‘을 깨는 비현실적인 자연현상을 발견했다. 2010년 전 세계적인 절멸 위협 종이며 대한민국에서도 멸종위기 종Ⅰ급으로 지정된 붉은점모시나비를 증식 중이었다. 이렇게 예쁜 나비가 멸종이라니 안타까운 마음이었지만 다른 곤충들과 딱히 다를 것 없는 나비라고 치부했다. 그러나 대형사고! 12월 혹한의 추위인데 알에서 나온 붉은점모시나비 애벌레가 길을 잃은 것처럼 돌아다니는 모습을 관찰했다.

추운 겨울이면 활동을 멈추고 겨울잠을 자다가 따뜻한 봄 햇살아래 알을 깨고 나와 나비가 되어 짝을 짓고 대를 이어 살아갈 것이라 생각했는데 한겨울 극한의 환경에서 깨어나 왜 돌아다닐까? 멸종위기종이 혹독한 추위에 얼어 죽을까 싶어 서둘러 사육 케이지에 잡아넣으며 “이 놈들이 때를 모르고 이렇게 돌아다니니 멸종이 되지”라며 혀를 끌끌 찼다. 그러나 다음 날도 그 다음 날도 애벌레는 수를 늘리며 계속 돌아다녔다.

온도에 가장 민감하고 대처를 잘하는 변온동물인 곤충이 한겨울 극한의 환경에서 깨어나 활동하고 있으니 알 길이 없었다. 참고 자료를 봐도 생활사가 제대로 밝혀진 것이 없고 논문조차도 엉터리 정보여서 전혀 도움이 되질 않았다, 어떻게 살아가고 있는지, 왜 굳이 겨울에 부화하는지? 오직 객관적인 관찰로만 가능해 눈을 부릅뜨고 지켜보는 수밖에 없었다.

붉은점모시나비에 대한 정확한 생리나 생태를 모르고 증식하다가 오히려 멸종의 속도를 높여 결국 멸종의 주범이 되질 않을까 하는 불길한 생각에 어쩔 줄 몰랐다. 그러던 중 cold-weather butterfly라는 단어가 눈에 띄었고 혹시 이놈들이 겨울의 추운 날씨에 적응한 놈들이 아닐까? 하는 조심스러운 희망을 가졌다. 케이지에 자연 상태처럼 애벌레의 먹이식물인 기린초를 심고 애벌레를 풀어 주고 실험적 관찰을 시작했다.

오전 10시경 해가 높이 떴을 때 붉은점모시나비 애벌레가 우르르 몰려 남쪽을 향해 모였다가 해질녘 싹 사라지는 똑같은 행동 패턴을 보니 일시적인 현상은 아니었다. 자세히 살펴보니 기린초의 어린 싹에 붉은점모시나비 애벌레가 다닥다닥 붙어서 열심히 갉아먹고 있었다. 희망을 사실로 확인했다. 붉은점모시나비는 단순히 겨울을 버티는 월동이 아닌 겨울 내내 먹이를 먹고 발육하는 최초의 곤충임을 발견했다.

잎을 떨어뜨리고 일찍이 겨울 준비에 들어간 기린초가 양지바른 곳 눈 속에서 새싹을 틔워 거무튀튀한 2mm밖에 되지 않는 애벌레의 먹이가 되어 주었다. 먹이식물인 기린초가 새싹을 틔우는 시점과 붉은점모시나비 애벌레가 부화되는 시기가 잘 맞아 떨어졌다. 대략 3억 5천 만 년 전부터 같이 살아 온 먹이사슬 공생 타이밍을 이제야 발견했다. 한 움큼도 안 되는 적은 양이지만 다육성 식물의 특징인 두터운 잎이 붉은점모시나비 애벌레의 한겨울 양식으로는 족했다. 진정한 ‘ Cold-weather butterfly: 한지성 (寒地性) 나비’였다.

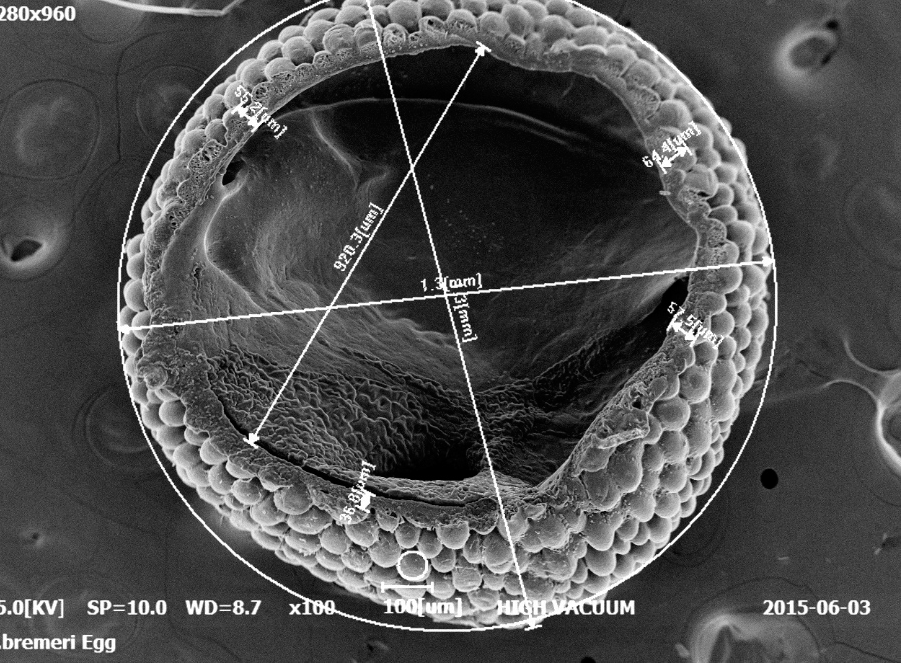

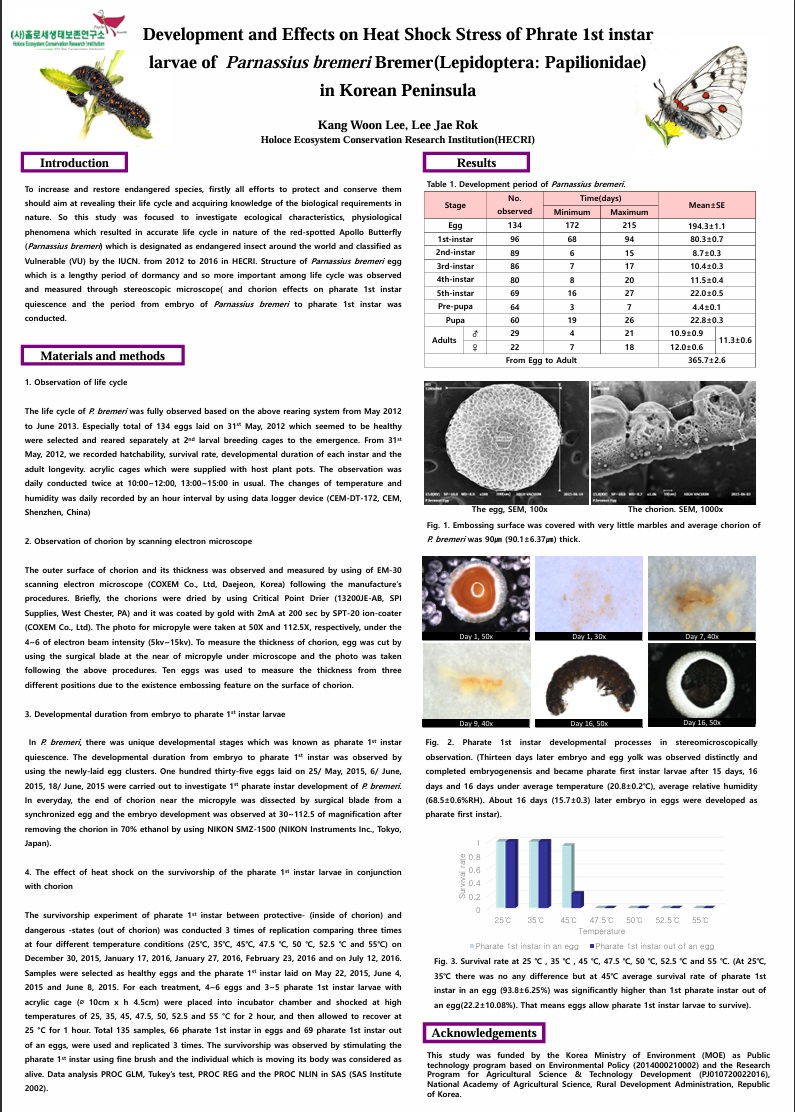

6월 중순 올록볼록한 껍질에 쌓여서 웅크린 채 덥고 건조했던 190여 일을 잘 버틴 붉은점모시나비 1령 애벌레가 생체 시계를 통해 알 밖의 한겨울 차가운 공기를 느끼자 알을 뚫고 깨어난다. 다행이다!

2024년 여름 40도를 오르내리는 전례 없는 폭염이, 한겨울에 발육하고 성장하는 붉은점모시나비에게는 치명적일 수 있는 상황이었다. 기후변화에 대비한 열 충격 실험을 한 결과 알의 특별한 구조 덕분으로 붉은점모시나비 알 속 애벌레는 잘 버텼지만 45도부터 생존율이 급격히 떨어졌다. 알 밖으로 나오자 20% 정도가 목숨은 붙어 있었지만 곧 모두 죽었다. 생리적으로 버틸 수 있는 한계온도가 40도 내외인데 현실적으로 근접을 한 것이다. 혹시 견디지 못하고 모두 죽었을까 큰 걱정이었으나 현재까지는 잘 부화해 우리 곁으로 돌아왔다.

올 여름 폭염과 긴 장마 여파로 금값 사과에서 감귤, 딸기가 금값이다. 기후위기는 농산물처럼 즉시 나타나는 경우도 있지만 3억 5천 만 년 전부터 지구에서 살아왔던 생물들의 생사여탈권도 쥐고 있다. 한 여름의 폭염이나 겨울의 추위 그리고 장마만을 이야기하는 것은 아니다. 기후위기의 재앙은 생태계를 비롯한 모든 분야에 영향을 미치는 후유증이다.

한지성 붉은점모시나비는 살아남기 위해 아무리 몸부림쳐도 조금만 온도가 올라가면 더 이상 버틸 수 없는 대표적인 기후변화의 제물이 될 것이다. 서식지 파괴로 멸종의 벼랑에 서 있는데 기후위기의 직접적 재앙까지 기다리고 있다. ‘붉은점모시나비’ 어떻게든 붙잡아야 한다.

일상이 된 기후재앙에 인재(人災)가 더해져 여러 사람 목숨을 잃을 뻔 했다. 살 곳을 빼앗기고 급격한 기후변화로 내일이면 사라질지도 모르는 멸종위기종을 살려내고 기후위기가 더 이상 재앙이 되지 않도록 구체적 방법을 구현하는 도구로 비상계엄을 활용하면 더 효과적 일 텐데,

또 다른 생물들과 공존할 수 있는 평화를 위한 비상계엄이면 좋겠다.

이강운 대기자 (홀로세생태보존연구소 소장)

서울대 농학박사. 1997년 국내 최초로 홀로세생태학교를 개교해 환경교육을 펼치고 있다. 2005년부터는 서식지외보전기관인 (사)홀로세생태보존연구소를 통해 붉은점모시나비, 소똥구리, 물장군 등 멸종위기종 복원과 멸종위기종의 산업적 활용에 관한 연구에 매진하고 있다. 서식지외보전기관협회 회장이며 곤충방송국 유튜브 채널 Hib(힙)의 크리에이터.

기후위기를 막기 위해 분투하는

뉴스펭귄에 후원으로 힘을 실어주세요.

- [멸종위기종의 안부를 묻다 ⑧] 반갑다 독수리식당, 그리고 사람들!

- [멸종위기종의 안부를 묻다 ⑦] DMZ의 소리 없는 아우성!

- [멸종위기종의 안부를 묻다 ⑥] 생물다양성을 지키는 유일한 방법

- [멸종위기종의 안부를 묻다 ⑤] 생물다양성의 힘!

- [멸종위기종의 안부를 묻다 ④] 애기뿔소똥구리가 보내는 SOS

- [멸종위기종의 안부를 묻다 ③] 전문화가 멸종의 길로!

- [멸종위기종의 안부를 묻다 ②] 탄소포집기 소똥구리를 살린다

- [멸종위기종의 안부를 묻다 ①] 칼럼 연재를 시작하며

- 장애 있던 바다거북, 3D 프린팅 '보조기'로 다시 헤엄쳐

- [멸종위기종의 안부를 묻다 ⑩] 국가는 환경 책임을 다해야 한다.

- [멸종위기종의 안부를 묻다 ⑪] 인간 사고와 상상력 훨씬 뛰어넘는 생물의 영역

- [멸종위기종의 안부를 묻다 ⑫] 우리에겐 책임이 있다

- [멸종위기종의 안부를 묻다 ⑬] 책상 앞에 있지만 말고 가까이서 보라

- [멸종위기종의 안부를 묻다 ⑭] 우리나라 좋은 나라?

- [멸종위기종의 안부를 묻다 ⑮] 기후변화는 단순한 날씨 변덕이 아니다

- [멸종위기종의 안부를 묻다 ⑯] 자연 생태계에 '일방적 승리'는 없다

- [멸종위기종의 안부를 묻다 ⑰] 수많은 생물의 비명을 듣지 못하고 있다

- [멸종위기종의 안부를 묻다 ⑱] 우리가 자연·생명·멸종위기종이다

- [멸종위기종의 안부를 묻다 ⑲] 생물다양성에게 체면이 서다

- [멸종위기종의 안부를 묻다 ⑳] ‘친환경’이 자연을 위한다고?

- [멸종위기종의 안부를 묻다] 멸종을 막는 철학

- [멸종위기종의 안부를 묻다] 한 번 살아보라고?