뉴스펭귄의 새로운 기획시리즈 [우리 고장 멸종위기종]은 국내에 서식하는 주요 멸종위기종의 ‘현주소’를 알리는데 초점을 맞춘다. 사람들의 관심을 많이 받는 종이든, 그렇지 않든 사라져가고 있는 종들이 처한 위기상황을 주로 드러내는 것이 목표다. 우리 바로 곁에서 멸종위기종이 살고 있다는 사실과, 그 종을 보존하기 위해 우리가 어떤 노력을 기울여야 하는지 함께 고민하자는 취지다. 공존과 멸종은 관심이라는 한 단어에 달려 있기 때문이다. [편집자]

[뉴스펭귄 남주원 기자] 어디에 있든 아름답고 화려한 것은 존재 자체로 눈에 띄기 마련이다. 미적으로 특출난 무언가를 보면 그대로 지켜주고 싶어 하는 사람이 있는 반면 소유하고 싶어 하는 사람도 있다. 아름답게 태어난 게 죄도 아닌데 파괴의 대상이 되는 아이러니는 우리 주변에서도 쉽게 찾아볼 수 있다. 우리나라에서 가장 꽃이 큰 난초 '광릉요강꽃' 역시 그렇게 사라져갔다.

광릉요강꽃은 난초과 복주머니란속 식물인데, 이 복주머니란속 특징은 주머니 모양을 한 크고 아름다운 꽃이 달린다는 것이다. 복주머니란속 전체를 지칭하는 학명 '키프리페디움'(Cypripedium)은 그리스어로 키프리스(Cypris)와 페딜론(Pedilon)을 합친 단어다. 여기서 잠깐! 이들 이름은 지구 저편 흥미로운 일화로부터 유래했다.

먼저 키프리스는 '키프로스의 여신'이라는 뜻으로 그리스 신화에 등장하는 아프로디테의 별명이다. 아름다움과 사랑을 관장하는 여신 아프로디테가 바로 지중해 동부에 있는 섬나라 키프로스에서 태어났기 때문이다. 또 페딜론은 고대인들이 신던 샌들 모양의 신발을 의미한다.

즉 키프리페디움을 '아프로디테의 샌들'이라고 말할 수 있을 것이다. 이와 비슷하게 복주머니란속 식물을 영어로는 '숙녀의 슬리퍼'(lady's slipper)라고 부른다. 서양에서는 복주머니란 생김새를 보고 샌들이나 슬리퍼 등 신발을 떠올렸다는 사실을 알 수 있다.

우리나라에서는 처음 발견된 지역이 경기도 광릉이고 입술 모양의 독특한 꽃잎(순판)이 요강을 닮아 '광릉요강꽃'이라는 이름을 갖게 됐다. 영어 명칭은 '코리안 레이디스 슬리퍼'(Korean lady’s slipper). 전 세계적으로 한국을 포함해 중국, 일본 등 동아시아에만 분포하며 국내에는 경기 광릉 및 강원도 화천, 충북, 전라북도 등 일부 지역에 극히 소수의 개체만 자라고 있다.

광릉요강꽃은 우리 땅에서 점점 자취를 감췄는데 이유는 사람들이 이 매력적인 꽃을 가만 놔두질 않았기 때문이다. 대한민국에 자생하는 난초 중 꽃이 가장 크고 화려하다 보니 사람들은 너 나 할 것 없이 채취를 일삼았다.

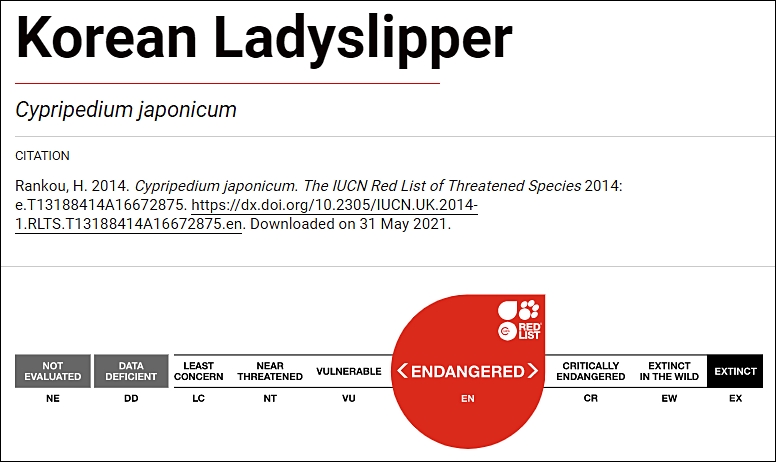

무분별한 손길에 희생된 광릉요강꽃은 결국 멸종의 벼랑 끝에 다다르게 됐다. 전 세계를 기준으로 멸종위기 등급을 평가한 세계자연보전연맹(IUCN) 적색목록에는 '위기'(EN, Endangered)종으로, 우리나라에서는 '환경부 멸종위기 야생생물 I급'으로 지정됐다. 산림청 국립수목원에 따르면 현재 국내 야생에 남아 있는 광릉요강꽃은 약 1000개체 정도로 추정된다.

게다가 광릉요강꽃은 결실률도 매우 낮다. 씨가 형성되지 않거나 혹은 생겼다 하더라도 씨 안에 배젖이 없어 싹을 틔우는 데 큰 어려움을 겪는다. 발아에 필요한 영양분을 저장 및 제공하는 배젖이 없으므로 당연한 일이다.

따라서 광릉요강꽃은 곰팡이와 공생하는 독특한 방식으로 살아간다. '난균근'이라고 하는 난과식물 곰팡이 공생체를 형성해 싹을 틔운 광릉요강꽃은 자라서 곰팡이에게 필요한 환경을 제공하며 공생관계를 이어간다. 이 둘은 한쪽이 사라지면 남은 한쪽도 죽고 만다.

즉, 광릉요강꽃이 예쁘다는 이유로 원래 살던 곳에서 채취해 마음대로 집에 옮겨 심으면 머지않아 시들 수밖에 없다는 얘기다.

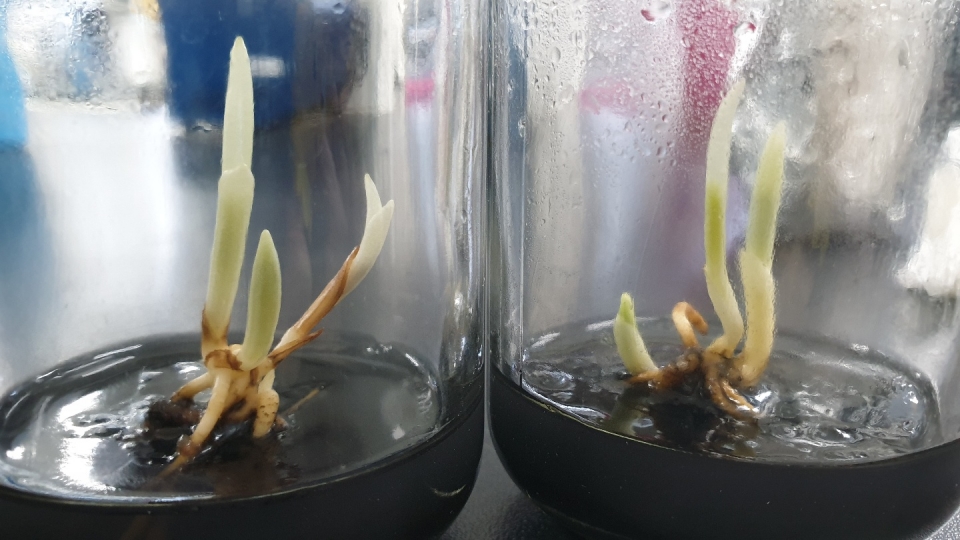

이렇듯 까다로운 광릉요강꽃을 보전하기 위해 광릉에 위치한 국립수목원은 지난 10여 년 동안 각고의 노력을 기울여 왔다. 다양한 연구 끝에 지난달에는 세계 최초로 '종자 발아를 통한 광릉요강꽃 증식 개체'를 성공하는 기염을 토하기도 했다. 보전의 핵심 기술이라고 할 수 있는 인공증식법을 개발해낸 것이다.

국립수목원에 따르면 이전까지는 종자 발아를 통한 인공증식법이 개발되지 않아 많은 개체수를 확보하기 어려웠으며, 이에 따라 멸종위기 광릉요강꽃 보전 대책을 수립하는 일에도 애를 먹어야 했다.

인공증식법 개발에 성공함으로써 우리나라는 광릉요강꽃 개체수 확보를 향한 최적 조건에 한걸음 나아가게 됐다. 종자를 채취하는 적절한 시기를 구명하고 종자 기내 발아 조건을 탐색하며, 암배양을 통해 조직 분화 조건을 탐색하는 등 정보를 단계별로 확보할 수 있게 된 것이다.

연구를 이끈 국립수목원 식물자원연구과 손성원 박사는 “광릉요강꽃의 안정적인 보전을 위한 인공증식법 개발이 절실했었다"면서 "이번 연구 성과를 토대로 향후 대량 증식 및 자생지 복원 등 다양한 보전 활동 기반이 마련됐다는 데 큰 의미가 있다”고 말했다.

다만 발아율을 향상시키는 기술 개발이 반드시 뒷받침돼야 할 것으로 보인다. 국립수목원 측 또한 향후 안정적인 대량 개체를 확보하기 위해서는 무엇보다 이에 따른 추가적인 연구가 필요하다는 입장을 밝혔다. 그들은 "앞으로 광릉요강꽃 개체수 확보를 위한 증식법 연구와 함께 자생지 복원을 위한 기반 연구도 확대 실시하겠다"라고 보전 계획을 밝혔다.

기후위기를 막기 위해 분투하는

뉴스펭귄에 후원으로 힘을 실어주세요.

- [우리 고장 멸종위기종] "지구가열화로 북진 중" 보은·괴산에 나타나는 동박새

- [우리 고장 멸종위기종] 서울 도심 속 남산공원에 사는 '멸종위기 쌍꼬리부전나비'

- [우리 고장 멸종위기종] '한국 특산종' 구상나무, 다시 푸르러질 수 있을까

- [우리 고장 멸종위기종] 충남 서산, 점박이물범 지키는 '이 조례'

- [우리 고장 멸종위기종] 신안 고유종 참달팽이의 수난

- [우리 고장 멸종위기종] '2년 후 컴백 홈...' 비밀 밝혀진 이 새, 안산 '시조(市鳥)'

- [우리 고장 멸종위기종] 울릉도 바다에 해마가 산다

- [우리 고장 멸종위기종] 수백년 간 희생된 사향노루, 인제군에 도사린 위협

- [우리 고장 멸종위기종] 동글동글 귀여운 눈의 작은 뱀, 제주에만 있지비!

- [우리 고장 멸종위기종] 사라졌던 토종여우, 영주에 돌아오다!

- [우리 고장 멸종위기종] 美의 여신 '아프로디테'가 신은 샌들, 광릉에도 있다

- [우리 고장 멸종위기종] '비둘기 품격은 내가 지킨다!' 100마리 남은 우리나라 토종 양비둘기

- [우리 고장 멸종위기종] 미지의 곤충 수염풍뎅이, 우리는 지켜낼 수 있을까

- [우리 고장 멸종위기종] 팔색조 세계최대 번식지 거제도에 무슨 일이?

- [우리 고장 멸종위기종] 수원청개구리는 정말 수원에 살고 있을까?

- [우리 고장 멸종위기종] 멸종한 소똥구리, 3년 뒤 한국 돌아온다

- [우리 고장 멸종위기종] 천연기념물 흑돼지? 미처 몰랐던 제주흑돼지의 진실

- [우리 고장 멸종위기종] 거제도 산양천에만 사는 남방동사리의 '운명'은?