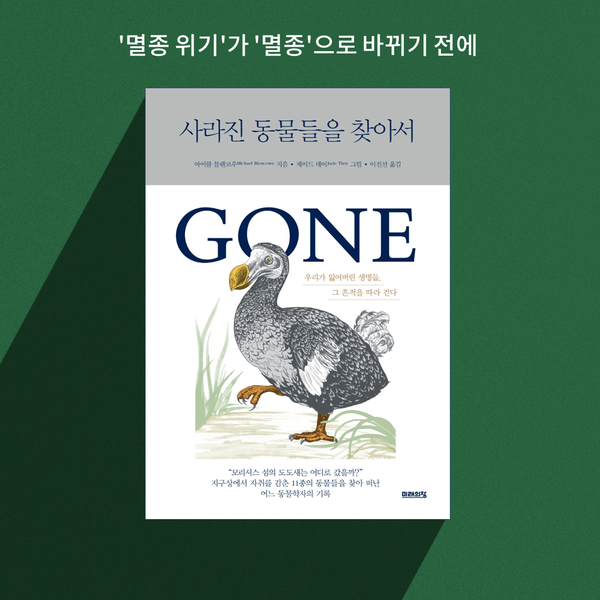

사라진 동물들을 찾아서

a. 악성 뇌종양으로 시한부 선고를 받은 33살 남자와 28살 여자는 서로 사랑에 빠진다. 둘은 일련의 과정을 겪고 마침내 결혼에 성공한다.

b. 석양이 눈부신 해변에서 한 쌍의 남녀가 서로 장난을 치다가 남자가 여자를 번쩍 업고 까불댄다. 둘은 술래잡기를 하듯 놀기도 하고, 얼굴을 맞대어 같이 사진도 찍는다.

[뉴스펭귄 성은숙 기자] 우리는 멸종된(또는 멸종위기종) 동물을 얘기할 때 a처럼 말하곤 한다. '언제쯤 어느 곳에서 살던(혹은 발견된) 어떤 생명체가 이러저러한 위협으로 결국 멸종됐다(혹은 멸종위기에 처했다)'고 서술한다.

그런데 이건 어떨까. "후이아(불혹주머니찌르레기)는 한 때 이곳에 존재했고 매끈한 몸으로 그늘 아래를 뛰어다녔을 것이다. 저기 있는 썩은 그루터기 위에 부리를 내려찍어 먹이를 캐냈을지도 모른다. 그리고 바로 저기 이끼 낀 나뭇가지에서 끝이 흰 꽁지깃을 흔들며 서로를 부르고 애무했을 것이다."

영국의 동식물학자인 마이클 블렌코우는 이처럼 한 장의 사진처럼 멈춰버린 생명의 기억에 생동감을 불어넣어 숨탄것들이 빼앗긴 온기를 되살렸다.

저자의 펜 끝을 따라가다보면 큰바다쇠오리가 절벽에서 온몸으로 맞았을 망망대해의 바닷바람이, 스텔러바다소가 둥둥 떠다니면서 만끽했을 바닷물이, 후이아와 도도가 밟았을 흙과 나뭇가지의 촉감이 생생하게 느껴진다.

그리고 이내 깨닫게 된다. 인간이 살아있는 것들에게 어떤 짓을 서슴없이 저지르고, 무엇을 빼앗았는지 말이다.

가죽과 뼈

저자는 영국과 미국 등의 자연사박물관에서 이미 사라져버린 동물들을 마주한다. 하나같이 가죽이 벗겨지고 화학약품 처리된 박제품이 됐거나 골격만 남은 모습이다.

자본주의 속 인간의 남획, 인간의 소유욕, 인간이 무분별하게 들여온 외래종 등이 아니었다면 존재하지 않았을 형태다.

과학이라는 이름으로 무자비한 대학살을 촉발시킨 경우도 있다. 종을 보전하기보다 종의 표본을 보존하려던 그 당시 보호활동이 빚어낸 예사였다.

저자는 뼈와 깃털, 모피, 멸종동물의 유해를 '우리가 지구에 입힌 피해의 증거인 박제품'이라고 말한다.

간혹 운이 좋게도 부서진 알, 박제된 표본, 전 세계로 흩어진 가죽 외에 남겨진 것도 있다.

바로 후이아의 울음소리를 흉내내 후이아를 꾀어내던 고령의 마오리족 사냥꾼이 부른 후이아의 노래 녹음본이다. "우이아, 우이아, 우이아. 어디 있니? 어디에 있니?"

애도

인간이 어느 한 종을 단기간에 멸종시킬 수 있다는 사실은 믿기 어려운 일이지만, 불행하게도 과학계는 연구를 통해 멸종된 종들이 사라지기 전까진 유전적으로 꽤 안정적이었다는 사실을 밝혀냈다. 인간 때문에 사라졌다는 말이다.

시암(타이 왕국의 옛 이름)의 습지와 초원 대부분이 교역을 위한 경작지로 탈바꿈되면서 서식지를 잃은 야생 숀부르크사슴의 정확한 행방과 습성은 아직도 수수께끼로 남았다.

사냥과 외래종의 맹공격 그리고 멋진 꽁지깃을 가진 한 쌍의 새를 대저택의 응접실이나 박물관, 동물원에 두고 싶다는 인간의 탐욕 앞에서 뉴질랜드 마오리족이 신성하게 여겼던 후이아는 순식간에 몰살됐다.

선원들의 배를 통해 섬에 유입된 쥐, 원숭이, 염소, 사슴, 개 그리고 선원들이 방목 사육한 돼지 등과의 먹이 경쟁에서 밀려나거나 붕괴된 먹이 사슬 속에서 잡아먹힌 도도새는 결국 살아남지 못했다.

이처럼 인류는 수많은 동물종을 제 손으로 떠나보냈지만, 대부분 비통에 빠지지 않았다.

저자는 수억명의 호모사피엔스 가운데 한 사람일 뿐인 존 레논의 죽음 앞에 온 세상이 그대로 멈춰 애도를 표했던 순간을 떠올린다. "하지만 지금껏 동물종 하나가 통째로 사라진 순간을 다 같이 애도할 기회는 거의 없었다."

기후위기를 막기 위해 분투하는

뉴스펭귄에 후원으로 힘을 실어주세요.

- [펭귄의 서재] 사과에게 사과하세요!

- [펭귄의 서재] 지구에 무해한 연말을 보내는 방법

- [펭귄의 서재] 로스쿨 출신 엄친아, 귀농을 선언하다

- [펭귄의 서재] 지구를 위하는 말, 잔소리가 되지 않으려면

- [펭귄의 서재] 박물관이 살아있다?! 에코뮤지엄의 등장

- [펭귄의 서재] 북극에 야자수가 자란다?

- [펭귄의 서재] 지구를 노래하는 마음으로

- [펭귄의 서재] 황금 털 낳는 늑대 이야기

- [펭귄의 서재] 바나나의 멸종이 다가온다?

- [펭귄의 서재] 변론을 시작하겠습니다

- [펭귄의 서재] "어디 있니? 어디에 있니?"

- [펭귄의 서재] 기후위기 지구, 재설계 할 수 있나요?

- [펭귄의 서재] "다음에 또 만나요, 우리"

- [펭귄의 서재] 엄마와 아들의 콘체르토

- [펭귄의 서재] 너에게 부친 희망

- [펭귄의 서재] 식품 자본주의가 차린 밥상

- [펭귄의 서재] 젊은 그대 잠 깨어오라

- [펭귄의 서재] 제·비의 뷰티 인사이드

- [펭귄의 서재] 억만 겹의 응원을 담아, 펭귄에게

- [펭귄의 서재] 기후변화 시대의 식탁

- [펭귄의 서재] 작은 것들을 위한 일기