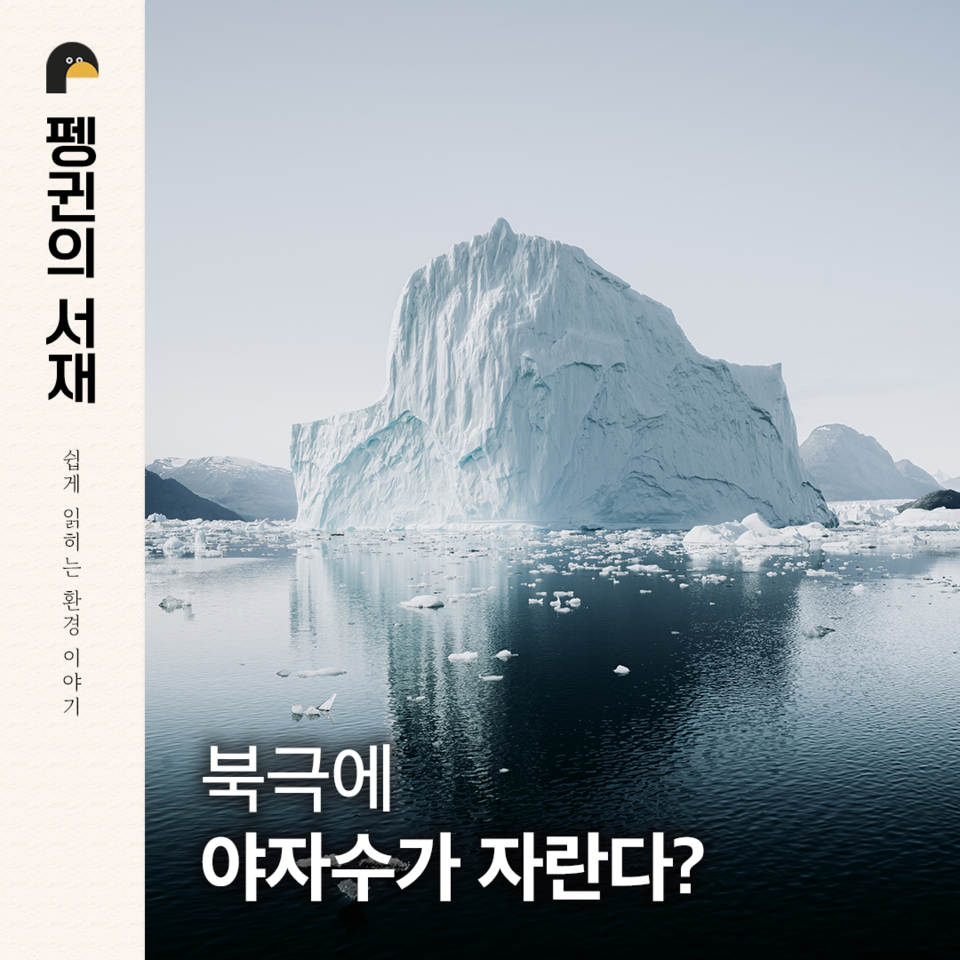

북극에 야자수가 자란다?

[뉴스펭귄 손아영] 북극에 야자수가 자란다면 믿으시겠어요? 놀랍게도 이 이야기는 과거와 미래를 넘나드는 사실입니다. 지금으로부터 약 5500만년 전, 북극에는 야자수가 자랐습니다. 네덜란드 연구진의 발표에 따르면, 북극 지역의 퇴적층 표본에서 고대 야자수의 꽃가루가 발견됐는데요. 이는 해당 지역의 가장 추운 달 온도가 8℃ 이하로 내려가지 않았음을 의미합니다. 그리고, 가까운 미래에 또 한번 북극의 야자수를 보게 될지도 모른다는 주장이 나오고 있습니다. 기후위기가 그만큼 심각해졌다는 이야기겠죠?

왜 남극 아닌 북극일까?

그렇다면, 왜 하필 남극이 아닌 북극에서 야자수가 자랐을까요? 남극이 북극보다 기온이 훨씬 낮기 때문입니다. 남극의 여름은 북극의 겨울과 비슷하다고 이야기할 수 있을 정도죠. 남극이 ‘바다로 둘러싸인 육지’라면, 북극은 ‘육지로 둘러싸인 바다’입니다. 육지는 말 그대로 땅덩어리이기 때문에 얼음이 두껍게 형성되기 좋은 환경인 반면, 바다는 상대적으로 열을 많이 흡수하기 때문에 얼음을 형성하기 어렵습니다. 또, 북극은 지구상 그 어떤 곳보다 빠르게 데워지고 있는데, 이는 기후위기로 인해 더 많은 열을 흡수하고 있기 때문입니다. 수 세기 동안 북극해의 해빙, 즉 하얀 얼음이 햇빛을 반사하며 열에 대한 보호막 역할을 해왔는데, 얼음이 사라지면서 어두운 바다가 더 많은 열을 흡수하게 된 것이죠.

북극곰이 채식을 하게 된 이유

북극에 사는 대표 육식동물인 북극곰의 상황은 어떨까요? 최근 서쪽의 북극곰과 동쪽의 북극곰의 배설물을 비교한 실험에 따르면 서쪽 북극곰의 배설물에 식물의 잔해가 훨씬 더 많았습니다. 그 이유는 서쪽이 상대적으로 해빙이 적은 곳이라 서식 중인 바다표범의 수가 적기 때문입니다. 사냥이 어려워진 북극곰이 바다표범 대신 풀이나 해초를 먹으며 강제로 채식을 실천하게 된 셈이죠. 이런 상황은 지구가열화로 인한 먹이사슬의 붕괴와 관련이 높습니다. 북극의 기온이 높아지면 해빙이 줄어들고, 해빙 부근에서 서식하는 플랑크톤 또한 줄어듭니다. 플랑크톤을 먹고 사는 크릴새우가 줄어들고, 크릴새우를 먹고 사는 물고기들은 점점 북쪽으로 떠나가죠. 결국 물고기를 먹고 사는 바다표범의 개체수가 줄어들고, 북극곰마저 생존의 위협에 처하게 되는 것입니다.

북극의 바캉스는 곧 도시의 재앙

이렇게 극지방의 얼음이 녹게 되면 자연스레 도시는 물에 잠기게 됩니다. 지구가열화와 해수면 상승이 시너지를 발휘하며 강력해진 폭풍우를 몰고 오기 때문입니다. 따뜻한 공기는 더 많은 물과 에너지를 담을 수 있는데, 이는 일반적인 허리케인을 더 강하게 만들어줍니다. 그리고 강력해진 폭풍우는 물을 몇 센티미터가 아닌 몇 미터 단위로 올라가게 만들기 때문에 결과적으로 잦은 홍수를 일으킵니다. 특히 강가와 가까운 해안도시에 홍수가 더 자주 발생하는데요. 마이애미, 런던, 두바이, 시드니와 같은 해안도시뿐만 아니라, 강을 끼고 형성된 수많은 대도시가 물에 잠길 위험에 처하게 됩니다. 이미 미시시피강, 메콩강, 템스강이 범람하는 장면이 매년 뉴스에 나오고 있죠.

북극은 북극다워야

전문가들이 추정하는 과거의 북극은 원시 악어가 야자수 나무 사이에서 여름 바캉스를 즐기는 모습이라고 합니다. 언뜻 보기에는 참 평화로워 보이는 장면인데요. 이 장면이 언젠가 다시 등장하게 된다면, 아마 그 때는 우리가 어느 곳에도 존재하지 않는 시간일 것입니다. 인간을 잃은 지구의 평화, 소설 속 먼 이야기인 듯하면서도 현실 속 가까운 이야기인 듯 섬뜩합니다.

기후위기를 막기 위해 분투하는

뉴스펭귄에 후원으로 힘을 실어주세요.

- [펭귄의 서재] 그린(Green)으로 그린 속임수

- [펭귄의 서재] '지구 농부'를 아시나요?

- [펭귄의 서재] 인간의 발자국은 거북이를 멈추게 한다

- [펭귄의 서재] 기후위기 심은 데 전쟁 난다

- [펭귄의 서재] 공간이 사람을 만든다

- [펭귄의 서재] 사과에게 사과하세요!

- [펭귄의 서재] 지구에 무해한 연말을 보내는 방법

- [펭귄의 서재] 로스쿨 출신 엄친아, 귀농을 선언하다

- [펭귄의 서재] 지구를 위하는 말, 잔소리가 되지 않으려면

- [펭귄의 서재] 박물관이 살아있다?! 에코뮤지엄의 등장

- [펭귄의 서재] 북극에 야자수가 자란다?

- [펭귄의 서재] 지구를 노래하는 마음으로

- [펭귄의 서재] 황금 털 낳는 늑대 이야기

- [펭귄의 서재] 바나나의 멸종이 다가온다?

- [펭귄의 서재] 변론을 시작하겠습니다

- [펭귄의 서재] "어디 있니? 어디에 있니?"

- [펭귄의 서재] 기후위기 지구, 재설계 할 수 있나요?

- [펭귄의 서재] "다음에 또 만나요, 우리"

- [펭귄의 서재] 엄마와 아들의 콘체르토

- [펭귄의 서재] 너에게 부친 희망

- [펭귄의 서재] 식품 자본주의가 차린 밥상