너무 느리고 태어나기를 기어다닐 수밖에 없도록 태어난 우리나라 멸종위기 토종 거북 남생이는 사는 곳이 파헤쳐지고 쑥대밭이 되는 절체절명의 위기가 닥쳐오면 살아남기 위해 땅속 깊숙한 곳을 파고든다고 한다.

날개가 있는 새나 달음질칠 수 있는 포유류처럼 도망하는 선택지라도 있으면 좋으련만, 그저 살기 위해 땅속을 파고들 수밖에 없는 남생이의 이야기가 남의 이야기 같지 않아 오랫동안 머릿속을 떠나지 않았다. 다급히 땅바닥을 긁고 사력을 다해 흙 속에 머리를 박는 순간 남생이는 얼마나 두렵고, 또 얼마나 절박했을까.

남생이는 혹 그런 식으로 무서운 천적으로부터 몸을 숨겼을 것이다. 그러나 경험해본 적 없는 거대하고 단단한 포크레인 삽 앞에서는. 집과 마당, 자기의 전부인 삶의 터전이 통째로 쓸려나가는 무지막지한 횡포 앞에서는. 필경 그 순간 무참히 등껍질이 깨지거나, 아니면 서서히 삶 전체가 산산조각이 났을 것이다.

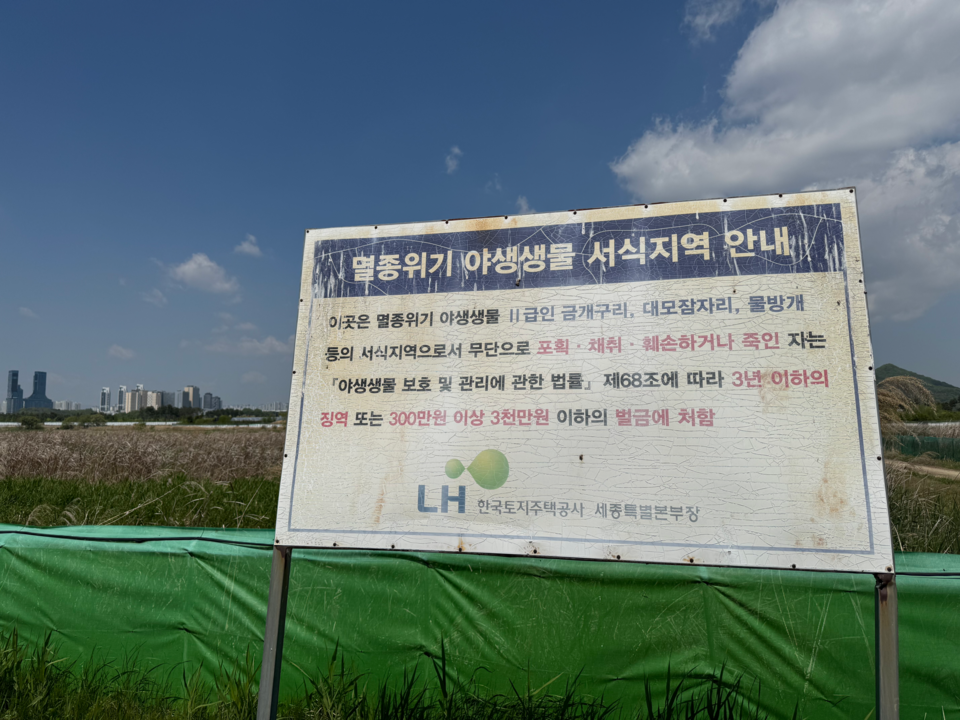

세종시 장남들판에서 만났던 금개구리는 또 어땠나. 금개구리들이 매일같이 헤엄을 치고, 짝을 찾아 사랑을 나누고, 알을 낳았던 자리에는 이제 언제 그런 곳이 있었냐는듯 딱딱한 벽돌과 시멘트가 덮여 있다. 그 위에 들어선 공원과 수목원.

인간이 멋대로 공원 부지로 정해버린 곳에 아주 오래 전부터 살았던 금개구리 2만 5049마리는 익숙하고 정든 땅에서 뿌리 뽑혀 선심쓰듯 마련된 한 톨 땅에 와구구 쏟아부어졌다. 그렇게라도 목숨을 연명한 것은 그나마도 운이 좋은 이들의 사정이고, 목숨을 잃고 스러져간 존재들은 또 얼마나 많을 것인가.

그렇게 지금 이 순간에도 야생동물들은 자기가 살던 땅에서 쫓겨나고 옮겨진다. 낯선 땅에서 살아남기가 어렵다는 것은 우리 모두가 잘 아는 일이다. 우리라고 하루 아침에 맨몸으로 말 한 마디 통하지 않는 이국의 땅에 떨어져 제대로 살 수 있을 리 만무하지 않나. 처지를 불쌍히 여기는 이를 만나 생명을 부지할 수 있다면 다행일 따름이다.

뜬금없지만 유명 인터넷 방송 스트리머 침착맨 이야기를 잠깐 해야겠다. 얼마 전 침착맨은 그의 라이브 방송에서 시청자들과 석촌호수에 사는 거북에 대한 얘기를 나눴다. 침착맨은 거북을 검색하던 중 생태계 교란종에 대한 정보가 나오자 이들(관상용으로 수입돼 들어와 자연에 버려진 외래종 붉은귀거북은 토착종인 남생이의 생존을 크게 위협하고 있다)이 실은 뛰어난 생명력으로 연고 하나 없는 타지에서 살아남았을 뿐 아니라, 토종 생물을 위협할 만큼 잘 적응했기 때문에 오히려 생명체 대 생명체로서 칭찬하고 존중해줘야 마땅하다고 이야기했다. 침착맨 특유의 침소리(?)였지만 내심 고개가 끄덕여진 것은 이 모든 일의 책임이 전적으로 우리 인간에게 있다는 것을 알기 때문이다. 자기 의지와 상관 없이 하루아침에 이역만리 타지에 내팽개쳐진 이들에게 무슨 잘못이 있겠는가. 그저 모든 생명의 DNA에 새겨진 바, 살아남기 위해 발버둥친 것일 뿐일 텐데.

누군가가 자리잡고 살아온 삶터를 마음대로 빼앗고 처분할 수 있는 권리에 대해 생각해본다. 우리는 우리가 다른 종보다 더 똑똑하고 우월하기 때문에 그 권리가 우리에게 주어졌다고 생각한다. 그렇게 눈을 가리고 희생되는 이들을 외면하고 폭력을 행사해 온 결과, 지구는 인간과 인간이 선택한 몇 종의 가축으로 가득차게 되었다. 생물다양성은 붕괴됐고, 6차 대멸종의 초침은 빠르게 움직이기 시작했다.

생각해보면 주어진 능력에 따라 사람을 줄 세우고 앞선 이가 뒤쳐진 이를 마음대로 짓밟을 수 있다고 여기는 능력주의, 시급히 도움이 필요한 이를 앞에 두고 이 사람이 도움을 받을 자격이 있는지 계산기를 먼저 두드리는 차별주의의 기원은, 어쩌면 어떤 동물이 살려둘 만한 가치가 있는지를 판단하던 오랜 잣대에서 비롯됐는지도 모르겠다. 전쟁으로 인해 살던 곳에서 뿌리 뽑혀져 나와 생존의 기로에 선 난민에게 연민 대신 냉담함을 품게 된 것도, 생명을 그저 수단으로 바라봐 온 버릇을 너무 오래 들였기 때문은 아닌가.

최근 만났던 취재원 중 한 사람은 기후위기 등 인류가 맞닥뜨린 여러 위기의 해결책으로 과학 기술을 무엇보다 강조했다. 문제 해결에 있어 과학 기술이 중요하다는 데 동의하면서도 그것만으로 충분하다고 결코 인정할 수 없었던 것은, 유한한 자원을 무한한 양 여기고 나만 잘 살면 돼라는 식으로 브레이크 없이 내달리도록 불을 지르는 경제 발전과 개발의 논리가 다른 모든 가치를 압도하고 있기 때문이다. 시스템 속에서 무한히 증식하는 욕망을 통제하지 않고 이에 따라 자행되는 다른 종에 대한 폭력을 멈추지 않는다면, 아무리 대체 서식지라는 당위를 만들어내도 멸종하는 생물들을 막을 수 없을 것이고, 만약 미래 인류가 있다면 그들에게 떳떳하게 말할 수도 없을 것이다. 문제를 해결하기 위해 노력했다고, 정말로 지구를 지키고 싶었다고.

기후위기를 막기 위해 분투하는

뉴스펭귄에 후원으로 힘을 실어주세요.