사람들에게 잘 알려지지 않았던 펭귄들의 생태와 삶을 매주 전합니다. 귀엽고 익숙한 이미지 뒤에 숨어 있는 진짜 펭귄 이야기, 뉴스펭귄만 들려드릴 수 있는 소식을 차곡차곡 전해드리겠습니다. [편집자 주]

뉴질랜드 타라나키 해안 절벽 아래서 300만 년 전 바다를 헤엄쳤던 펭귄의 두개골 화석이 발견됐다. 이번 발견은 단순한 고생물학적 기록을 넘어, 기후위기와 멸종의 관계를 다시 묻는 단서로 주목된다.

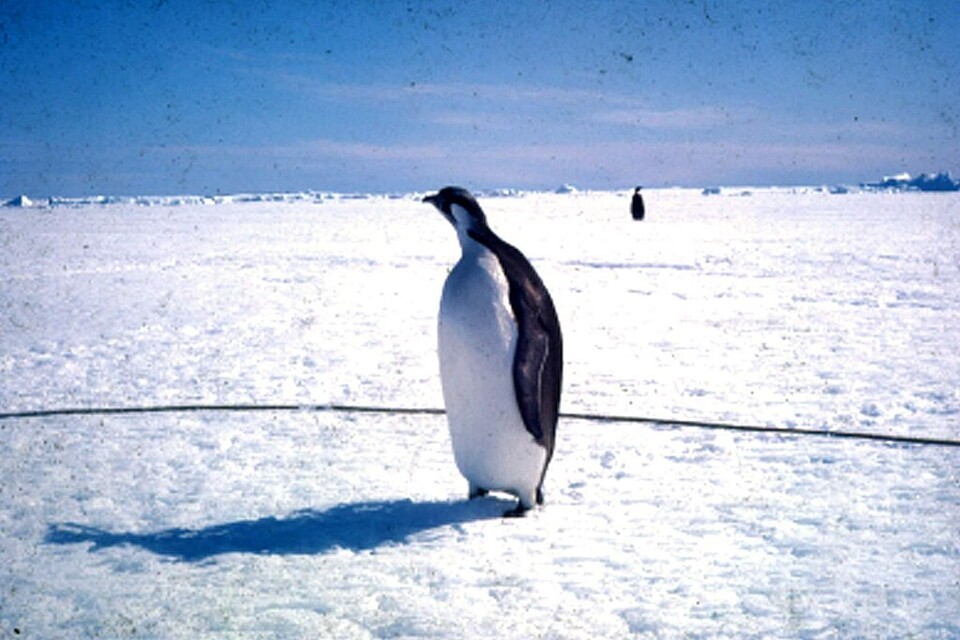

화석은 현존 최대 종인 황제펭귄보다 두개골 길이가 31% 길었다. 황제펭귄은 남극에서만 번식하는 유일한 펭귄으로, 키가 1m 이상 자라며 무게가 평균 35㎏에 달한다. 남극 혹한 속에서 알을 발 위에 올려 품는 독특한 번식 습성을 가졌다.

이번 발견된 거대 펭귄은 황제펭귄보다 더 크고, 긴 부리를 가져 먹이를 잡는 데 특화됐을 것으로 추정된다. 외형은 아남극 지역에 서식하는 왕펭귄과 닮았지만, 크기 면에서는 압도적이다. 왕펭귄은 황제펭귄에 이어 두 번째로 큰 종으로, 군집 번식지에서 수십만 마리가 모여 사는 습성을 가진다.

이번 연구는 뉴질랜드 국립박물관 테파파(Te Papa) 조류학자 앨런 테니슨, 국립 물리·지질연구소(GNS Science) 고생물학자 펠릭스 게오르크 마르크스, 매시대학교 생물학과 다니엘 토머스 교수가 공동으로 수행했다.

이들은 18일 국제학술지 'Paleontology'에 발표한 논문에서 거대 펭귄이 산업화 이전보다 약 3℃ 높은 ‘중피아첸시안 온난기(Mid-Piacenzian Warm Period)’ 바다에서 살았다고 밝혔다. 당시 남섬 앞바다 수온은 20℃에 달했다. 오늘날 황제·왕펭귄이 3~10℃의 차가운 바다에 의존한다는 점을 떠올리면, 서식 가능성 범위가 훨씬 넓었던 셈이다.

그러나 약 258만 년 전 빙하기가 시작되면서 거대 펭귄은 뉴질랜드에서 사라졌다. 같은 시기를 견딘 작은 펭귄들이 여전히 생존한 사실은 멸종 원인이 단순한 기후 냉각만은 아니었음을 시사한다. 연구진은 당시 뉴질랜드에 하스트독수리와 포브스수리 같은 거대 맹금류가 서식했다며, 노출된 해안 번식지를 사냥터 삼았을 수 있다고 추정한다. 굴이나 바위 틈, 숲에 몸을 숨겨 번식하는 작은 펭귄과 달리 거대 펭귄의 집단 번식지는 공중 위협에 더 취약했을 가능성이 크다.

이번 발견은 멸종 요인이 단일하지 않다는 점을 시사한다. 먹이 가용성 변화, 육상 포식자 압력, 번식 전략 차이 등이 얽히며 종 운명이 갈렸을 수 있다. 연구진은 "거대 펭귄이 예상보다 높은 수온도 견뎠다며 멸종을 추위 하나로 설명할 수 없다"고 강조했다.

기후위기를 막기 위해 분투하는

뉴스펭귄에 후원으로 힘을 실어주세요.