생활폐기물을 제대로 버리는 방법 등을 알려주는 정부 홈페이지가 생겼다. 자원순환 전문가들은 시민 편의 차원에서 기대할 점이 있다고 평가하면서 재활용 정책 면에서는 더욱 꼼꼼한 개선과 보완이 필요하다고 입을 모았다.

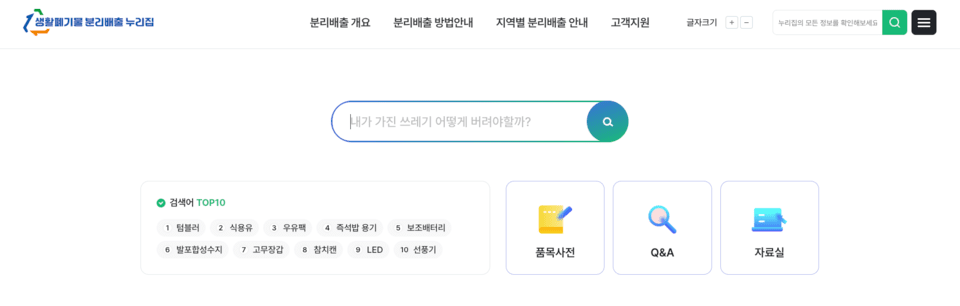

환경부가 지난 6일 ‘자원순환의 날’을 맞아 생활폐기물 배출 지침을 모은 ‘분리배출.kr’ 누리집을 개설했다. 보조배터리나 텀블러처럼 헷갈리는 생활용품 처리 방법을 확인할 수 있고, 지역별 분리배출 기준 검색도 가능하다.

종량제 30년, 여전히 남은 혼란

우리나라는 1995년 쓰레기 종량제를 도입해 올해로 30년을 맞았다. ‘버린 만큼 낸다’는 원칙은 당시 세계적으로 드문 제도였지만, 재활용률을 크게 끌어올리는 성과를 낳았다.

1995년 시행 이후 지금까지 생활폐기물 약 1억6000만 톤이 줄었다. 이를 통해 얻은 경제적 가치는 45조 원이 넘는 것으로 추산된다. 같은 기간 분리배출된 재활용품은 2억 톤에 이르렀다. 재활용률은 1994년 20% 수준에서 2021년 67%까지 높아졌고, 매립 비율은 79%에서 10%로 떨어졌다. 이는 환경부가 한국폐기물협회에 의뢰해 김위상 국민의힘 의원실에 제출한 보고서「쓰레기 종량제 30년 성과평가 및 개선방안 마련 연구」에 담긴 내용이다. 종량제가 한국을 ‘자원순환 선진국’으로 끌어올린 핵심 제도라는 평가가 나오는 이유다.

그러나 효과는 점차 정체되고 있다. 환경부 자료에 따르면 생활폐기물 배출량은 1998년 1400만 톤까지 줄어 최저점을 찍은 뒤 다시 증가세로 돌아서 2023년에는 약 1700만 톤으로 집계됐다. 1인당 하루 생활쓰레기 배출량도 2016년부터 최근까지870g 안팎에서 줄지 않고 있다. 전문가들은 “종량제가 초기엔 획기적이었지만 지금은 제도적 보완이 필요하다”고 지적한다.

지자체마다 다른 분리배출 지침도 시민 혼란을 가중하고 있다. 재질이 복잡한 플라스틱이나 인프라가 부족한 종이팩처럼 분리배출은 가능하지만 실제 재활용은 잘 이뤄지지 않는 품목도 많다.

“공식 기준점 마련, 공신력 확보 필요”

전문가들은 이 누리집이 시민 혼란을 줄이고 공식 안내창구가 될 수 있을 것으로 기대했다. 다만 국내 재활용 정책 등은 일부 숙제가 여전하다고 입을 모았다.

홍수열 자원순환사회경제연구소 소장은 이번 누리집 개설을 긍정적으로 평가했다. 그는 “정부가 직접 운영하는 공식 기준점이 마련됐다는 점에서 바람직하다”며 “분리배출에 관해 혼선이 있을 때 ‘이 홈페이지를 보라’고 할 수 있는 기준이 생긴 것은 의미가 크다”고 말했다.

다만 홍 소장은 “지자체별 배출 기준을 분석하고 정비하는 것이 우선인데, 그러려면 운영 예산을 투입해야 한다”고 지적했다. 이어 “굳이 지자체별로 기준이 다를 필요가 없는 것들은 통일해야 한다”며 “화장품 병처럼 코팅된 유리병은 일반 병으로 분류돼 재활용 가치가 떨어지는데, 이런 품목은 별도 회수체계를 마련해야 실질 재활용률을 높일 수 있다”고 덧붙였다.

홍 소장은 시민 참여를 높이기 위한 세밀한 접근도 강조했다. 그는 “선별장에서 걸러낼 수 없는 품목은 결국 배출하는 사람이 노력해야 한다”며 “귀찮음을 줄이려면 인센티브 제도 같은 지원이 필요하다. 세밀한 지침이 있어야 실질 재활용률이 올라간다”고 말했다.

“정책 변동 즉시 반영돼야”

김태희 자원순환사회연대 부장은 한국의 분리배출 제도를 “세계적으로도 선진적”이라고 평가했다. 김 부장은 “종량제와 분리배출 제도는 다른 나라에서 찾아보기 힘든 성과를 만들어냈다. 하지만 시간이 흐르면서 문제점도 나타났다”며 “플라스틱은 재질이 워낙 복잡해 물질 재활용이 쉽지 않다. 종이팩도 분리배출 대상이지만 인프라 부족으로 재활용이 덜 된다”고 지적했다.

김 부장은 이번 누리집이 정책 변화를 빠르게 반영하는 창구가 돼야 한다고 강조했다. 그는 “시민들이 찾는 시점에 정확한 정보를 제공하는 것이 관건이다. 그러려면 정책이 바뀔 때마다 실시간으로 반영돼야 하고, 건의사항도 적극 수렴해야 한다”며 “변동사항이 늦게 반영되면 신뢰가 떨어지고 시민 편의도 충족할 수 없다”고 말했다.

기업·지자체·정부 모두 역할 필요

재활용 체계 전반에 대한 개선책도 제시했다. 김 부장은 “기업이 재활용이 쉬운 재질을 사용해야 시민 참여도 더 잘 된다. 과대포장은 줄어들었지만 여전히 재활용이 불가능한 제품이 많다”며 “재활용업체들도 고품질 재활용품을 만들 수 있는 기술과 설비가 부족하다. 정부가 기술 개발을 지원하고, 고품질 재활용 업체를 늘리는 정책을 펴야 한다”고 주장했다.

이어 “투명 페트병처럼 품질이 중요한 품목은 별도의 수거 체계가 있어야 한다. 섞이면 단순 인형 솜으로 쓰이지만, 제대로 분리되면 다시 페트병이나 의류로 활용할 수 있다. 이런 것이 고품질 재활용”이라고 설명했다.

두 전문가는 모두 “‘분리배출.kr’이 시민에게 권위 있는 기준점이 돼야 한다”는 데 의견을 같이했다. 그러나 이를 위해서는 정부가 충분한 예산을 확보하고, 지자체가 인프라를 개선하며, 기업이 생산 단계에서 재활용이 쉬운 구조를 채택하는 등 다각적인 노력이 필요하다고 강조했다.

30년 전 쓰레기 종량제가 한국을 ‘자원순환 선진국’ 반열에 올려놓았듯, 이번 누리집도 단순한 정보창구를 넘어 분리배출·수거·재활용 체계를 업그레이드하는 계기가 될 수 있을지 주목된다.

기후위기를 막기 위해 분투하는

뉴스펭귄에 후원으로 힘을 실어주세요.

- 호주·유럽 '작은 플라스틱' 줄이는데...한국은 늑장

- “연간 105톤 재활용” 이 아파트의 자원순환 노하우

- 기후위기 대응 위해 서울시와 손잡은 기업들

- 재활용률 13% 종이팩...순환체계 복원 나선 유업계

- 카카오·매일유업 등 '종이팩 재활용' 대혁신 선언

- '쓰레기 대란‘ 터지면 처리비용 4배 늘어나는 제주도

- 키만한 박스에 '맛술 1개' ? 택배 과대포장 여전…“쿠팡 쓰다 양심의 가책”

- 띠지·완충재는 포장 아냐?...'예외 투성이' 과대포장 단속

- “버리지 말고 백화점으로”...쇼핑 후 자원순환 적립하는 방법

- 이중포장에 복합재질...명절 쓰레기 분리배출 방법은?

- Z세대 열광하는 미니 화장품, 재활용은 '제로'

- '열적 재활용' 통계서 빼려는 정부... "재활용 추가 대책 세워야"