나무 한 그루 없는 황무지에 나무를 심으면 숲이 된다. 당연하고도 뜬구름 잡는 것 같은 이 이야기의 시작은 실제 수십 년간 이어진 어느 부부의 노력이자 성공 사례다. 브라질에서 나무 한 그루로 시작된 이 실험은 25년 뒤 숲과 물, 동물을 되살려냈다. 자연은 기회를 주면 스스로 회복한다.

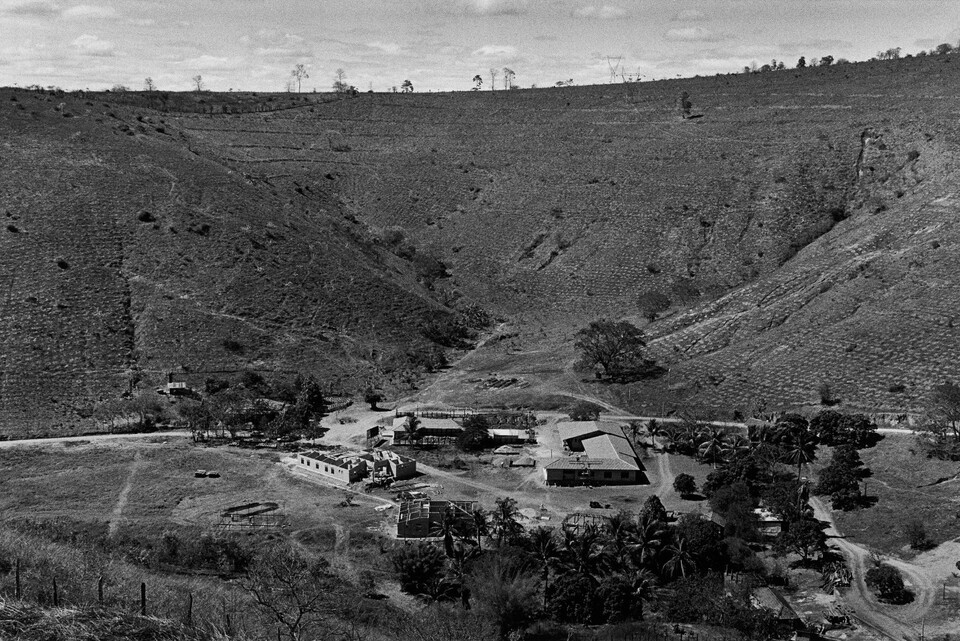

브라질 남동부 미나스제라이스주 아이모레스 인근 '파젠다 불캉'이라는 목장은 1990년대까지만 해도 황무지에 가까웠다. 나무는 모두 베어지고 가축 방목으로 풀도 자라지 못했으며, 토양은 갈라지고 빗물에 쓸려 내려갔다. 비가 내리면 흙탕물이 강으로 흘러 들어가 강바닥이 메워졌고, 건기에는 먼지만 날렸다. 한때 울창했던 대서양 숲은 그림자조차 남지 않았고, 샘은 말라붙었다. 새와 동물은 발길을 끊었다. 이곳은 어느 사진가의 고향이었다.

세바스티앙 살가두는 전쟁과 난민, 기아의 현장을 카메라에 담아온 사진가다. 그러나 전쟁터만큼 황폐해진 고향 땅을 그냥 두고 볼 수 없어 아내 렐리아 와닉 살가두와 함께 땅을 되살리기로 결심했다. 1998년 두 사람은 비영리단체 인스티투토 테라를 설립하고, 가족 소유의 땅을 브라질 최초 사유 자연보호구역으로 전환했다.

1999년 첫 묘목 심기가 시작됐다. 그러나 토양은 척박했고 햇볕은 거세서 심은 나무 절반 이상이 죽어버렸다. 초기 생존율은 40%에도 못 미쳤다. 하지만 이들은 해마다 보식을 이어가며 방식을 바꿨다. 먼저 성장이 빠른 수종을 심어 햇빛과 바람을 막고, 그늘 아래에 토종 나무를 심어 숲의 층위를 회복했다. 외래잔디와 대나무, 덩굴을 제거해 자리를 내주고, 부족한 종은 보충해 숲의 다양성을 높였다. 이른바 ‘학습형 복원’은 시간이 지나면서 효과를 드러냈다.

2024년까지 인스티투토 테라는 270만 그루 이상의 나무를 심었다. 자체 묘목장에서 매년 100만 본의 묘목이 길러지고, 누적 생산량은 600만 본을 넘어섰다. 심어진 나무는 293종에 달한다. 숲이 살아나자 메마른 샘과 하천도 돌아왔다. 단체가 추진한 ‘올료스 다과’ 프로그램을 통해 지금까지 2천 개 이상의 샘이 다시 물을 뿜었고, 천여 농가가 참여해 샘 주변에 나무를 심고 관리했다. 숲은 토양 유실을 막았고, 샘은 하천 유량을 안정시켰다. 복원된 자연은 농민들의 삶에도 안정을 줬다.

2006년 첫 모니터링에 따르면 조류 172종, 포유류 33종, 양서류 15종, 파충류 15종이 관찰됐다. 자생 식물은 297종으로 늘었고, 멸종위기 포식자도 돌아왔다. 곤충이 늘자 개구리가 돌아왔고, 작은 포유류가 자리를 잡자 포식자들이 뒤따랐다. 작은 변화들이 쌓여 숲 전체의 균형이 회복됐다. 2002년부터 운영된 현장 학교에는 지금까지 8만 명이 넘는 학생과 농민, 공무원이 다녀갔다. 아이들은 직접 묘목을 심으며 숲이 자라는 과정을 지켜봤고, 농민들은 샘을 보호하는 조건으로 묘목을 제공받아 숲의 공동 관리자가 됐다.

이 사례에는 재정적으로 안정적인 지원이 뒷받침하고 있다. 연간 약 200만 달러의 예산이 국제 재단과 기업의 사회공헌 기금에서 마련됐다. 모나코 앙리 2세 재단, 브라질 레노바 재단, 에너지 기업 EDP 등이 주요 파트너다. 안정적인 지원은 25년 넘게 이어진 복원의 토대가 됐다. 현재 인스티투토 테라는 전 세계 복원 프로젝트를 지도 위에 시각화하는 플랫폼 ‘레스토어’에도 등록돼, 복원 면적과 심어진 나무, 돌아온 동물들을 누구나 확인할 수 있다. 나무를 심는 일로 시작된 실험은 25년 동안 숲과 물, 동물을 되살려내며 한 지역 전체의 생태계를 바꿔놓았다.

이렇듯 자연에 다시 자연을 심어 회복을 꾀하는 시선이 있다. 이를 재야생화, ‘리와일딩(rewilding)’이라고 부른다. 인간이 개발과 사냥, 벌채로 빼앗은 생태계를 다시 야생에 돌려주는 접근이다. 브라질에서는 나무를 심어 숲이 돌아왔다면, 미국 옐로스톤 국립공원에서는 늑대를 돌아오게 해 무너졌던 숲이 다시 살아난 사례가 있다.

자연에 늑대를 심으면(?) 돌아오는 것

옐로스톤의 회색늑대는 1926년까지 모두 사라졌다. 가축을 지키려는 대규모 사냥의 결과였다. 최상위 포식자가 사라지자 사슴과 엘크가 급격히 늘어났고, 어린나무와 풀이 닥치는 대로 먹혔다. 사시나무와 버드나무 군락은 무너졌고, 숲을 은신처로 삼던 비버와 작은 포유류도 자취를 감췄다.

공원은 1995년 캐나다에서 늑대 30마리를 들여오는 재도입을 단행했다. 늑대는 적응했고, 30년이 지난 지금 개체수는 350마리로 늘었다. 늑대가 돌아오자 엘크의 개체 수와 이동 경로가 조정되면서 나무가 다시 자랄 수 있는 조건이 마련됐다. 오리건주립대 연구에 따르면 1998년부터 2021년 사이 사시나무 묘목 밀도는 152배 증가했다. 1940년대 이후 처음으로 북부 옐로스톤에서 키 큰 사시나무가 다시 나타난 것이다. 숲이 자라자 비버가 돌아왔고, 곰과 퓨마 같은 대형 포식자도 활동 반경을 넓혔다.

과학자들은 이 변화를 늑대 덕분이라고 분석한다. 포식자가 돌아오자 먹이사슬이 안정됐고, 그 영향은 숲과 하천, 동물 군집 전체에 파급됐다. 옐로스톤의 늑대 재도입은 오늘날 재야생화의 대표 사례로 꼽힌다.

런던동물학회(Zoological Society of London, ZSL)는 2022년 9월 22일 영국 런던에서 발표한 보고서에서, 싱가포르와 독일의 도시 재야생화 사례를 분석해 소개했다. 연구진은 방치된 폐철도와 산업단지를 다시 야생 공간으로 되돌리는 시도가 폭우 같은 기후재난의 피해를 줄이는 데 도움이 된다고 밝혔다. ZSL은 도시 재야생화가 단순한 생태 복원을 넘어 극한 기후에 대응하는 새로운 방법이 될 수 있다고 강조했다.

또 미국·네덜란드·스웨덴 공동 연구진은 2023년 발표한 논문에서, 고래·해달·해수어 등 9종의 해양 동물을 복원할 경우 해양 생태계의 탄소 저장 능력이 커져 매년 최대 64억 톤의 이산화탄소를 흡수할 수 있다고 분석했다. 연구진은 포식자와 초식 해양 생물이 되살아날 때 식생과 먹이사슬이 회복되고, 이 과정이 탄소 격리에 기여한다는 점을 근거로 들었다.

기후위기를 막기 위해 분투하는

뉴스펭귄에 후원으로 힘을 실어주세요.