[뉴스펭귄 이수연 기자] 연세로에 지난달 1일부터 다시 차가 다니기 시작했다. 서울시가 신촌로터리에서 연세대 교차로까지 500m 구간의 차량 통행을 전면 허용하면서, 2014년 도입된 서울시 최초의 대중교통전용지구는 11년 만에 막을 내렸다.

해제의 주된 이유는 '상권 침체'였다. 서울시는 "상권 매출 하락과의 연관성이 확인됐으며, 통행 속도에도 큰 차이가 없어 교통 수요를 분산하는 효과도 부족했다"고 설명했다. 대중교통전용지구는 온실가스 배출을 줄일 수 있다는 면에서 교통 정책을 넘어 기후대응 사례로 주목을 끌었으나 서울시는 해제를 검토하는 과정에서 환경 측면은 고려하지 않은 것으로 나타났다.

'상권 침체' 뒤집는 연구 나와

앞서 서울시는 신한카드사의 매출 자료를 이용해 대중교통전용지구를 운영했던 2023년 2~4월과 일시 중단했던 2024년 같은 기간을 비교했다. 그 결과, 해제 시기에 점포당 매출액 6.2% 증가했다고 밝혔다. 이 분석을 바탕으로 연세대 대중교통전용지구가 상권 활성화에 기여하지 못한다는 결론을 내렸다.

그러나 서울시가 해제를 논의하던 시기, 대중교통전용지구가 오히려 상권 활력을 높였다는 연구 결과도 나왔다.

구한민 연세대 도시계획및개발연구실 연구원은 연세로 대중교통전용지구 운영 시기에 신촌 상권의 생활인구 밀도가 헥타르당 190명 증가했고, 유사한 규모의 다른 대학 상권(건대, 서울대, 서울교대)과 비교했을 때 시간당 최대 2677명의 보행자가 증가했다고 분석했다. 이 연구는 서울시가 지원하는 '서울 데이터 펠로우십' 보고서에 지난해 11월 발표됐다.

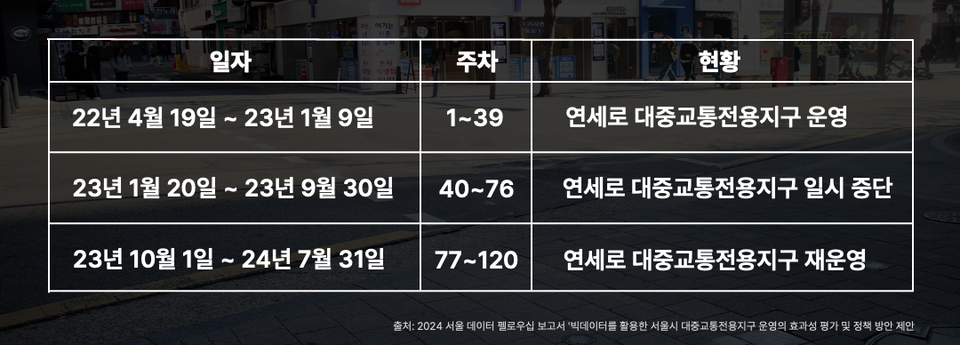

구한민 연구원은 2022년 4월부터 2024년 7월까지 연세로의 생활인구 변화를 분석하기 위해 KT와 서울시가 함께 생산하는 서울 생활인구 빅데이터를 활용했다. 이는 서울시가 분석한 기간보다 더 긴데, 대중교통전용지구를 운영하고 일시 해제했던 기간만이 아니라 재운영한 기간까지 포함했다.

연구에 따르면 건대와 서울대, 서울교대 상권의 생활인구 밀도는 시간에 따라 증가하는 추세였지만 신촌 상권에서는 대중교통전용지구 운영 여부에 따라 생활인구 밀도가 증가하거나 감소했다.

건대 상권과 비교하면 헥타르당 97명 많았고, 서울대 상권보다 93명, 서울교대보다 65명 증가한 것으로 관찰됐다. 또 신촌 상권에는 대중교통전용지구 운영으로 보행자가 시간당 최소 1807명, 최대 2677명 늘어난 것으로 파악됐다.

차량 통제하자, 사람 늘었다

상권 위해선 '특색' 필요해

구 연구원은 대중교통전용지구 운영이 신촌 상권을 활성화하는 효과가 있다고 결론지었다. 다만 시간이 지나면서 이 효과가 점차 감소하는 경향이 나타나, 대중교통전용지구 운영 효과를 장기적으로 유지하기 위해서는 정책 보완이 필요하다고 제안했다.

서대문구는 '유동인구 감소'를 상권 침체의 원인으로 지목하며 연세로 대중교통전용지구 해제를 요구해왔다. 이에 서울시는 2023년 1월 20일부터 9월 30일까지 모든 차량 통행을 허용하는 방식으로 일시 해제했고, 2년간 논의를 거쳐 지난해 12월에는 전면 해제하기로 결정했다. 유동인구는 생활인구와 유사한 개념으로 쓰인다.

지난달 24일 연세로에서 만난 구한민 연구원은 "서대문구와 신촌 상인회는 연세로에 유동인구 자체가 줄어 상권이 침체됐다는 입장이지만, 연구 결과는 대중교통전용지구 운영으로 오히려 사람이 늘었음을 보여준다"며 "연세로 상권 침체는 대중교통전용지구 운영과 함께 코로나19, 연세대 신입생이 송도로 이동하는 등 외부적 요인까지 고려해야 한다"고 말했다.

이어 "상권 침체의 원인을 종합적으로 분석할 필요가 있다. 현재 신촌 상권은 특색 있는 상점보다 프랜차이즈 비중이 높아 방문객을 끌어들일 콘텐츠가 부족하다"며 "주변 상권과 연계를 확대하고 새 콘텐츠를 발굴하는 등 정책 보완이 없으면 장기적인 상권 활력은 어렵다"고 덧붙였다.

정책은 달라졌는데

시설은 그대로

현장에서 가장 우려됐던 점은 보행자 안전이었다. 대중교통전용지구는 사라졌지만 도로 시설물은 운영 당시와 큰 차이가 없었다. 인도와 차도 사이에 펜스가 없거나 연석이 낮아 보행자와 차량이 충돌할 위험이 있는 지점들이 여럿 발견됐다.

구 연구원은 "(대중교통전용지구) 해제 이후 연석을 높이지도 않고 펜스도 없어 차량이 급발진하면 보행자가 위험해질 수 있다"며 "조금 더 장기적인 검증과 논의가 이뤄졌으면 좋지 않았을까 하는 아쉬움이 있다"고 지적했다.

보행자 중심에서

다시 자동차 중심으로

한편 '대중교통전용지구' 정책은 교통, 상권, 환경 측면에서 긍정적인 효과가 있는 것으로 여겨지는데, 핵심 목적은 차량 통행을 줄여 보행자 친화적 거리를 만드는 것이다. 이는 단순한 교통 정책을 넘어 기후위기 대응의 일환이다. 차량 이용이 줄면 온실가스 배출도 감소하기 때문이다.

무엇보다 연세로 대중교통전용지구는 서울시 최초의 보행자와 대중교통 전용 공간으로, 차량 중심 도시의 한계를 극복하기 위해 보행과 대중교통 이용을 우선시했다는 점에서 서울시의 대표적인 기후대응 사례 중 하나로 꼽혔다.

기후대응 강조했지만

환경 조사는 없어

실제 서울시는 대중교통전용지구 해제를 검토하는 과정에서 '기후위기 대응'을 언급하기도 했다. 2023년 9월 서울시는 "서울에서 배출하는 온실가스 17%가 수송 부문에서 발생해 자동차 이용을 줄여야 하는 상황에서 대중교통전용지구 해제는 기후위기 대응을 강조해온 서울시의 기조에도 맞지 않으며, 충분한 검증과 합의 없는 결정은 미래세대에 대한 무책임한 선택이 될 수 있다"고 말했다.

그러나 지난 2년간 해제를 검토하는 과정에서 환경 측면은 전혀 고려하지 않은 것으로 밝혀졌다. 서울시 교통정책과 기후동행운영팀 관계자는 "교통 분석과 상권 분석은 진행했지만, 대기오염이나 온실가스 배출 등 환경 분석은 따로 하지 않았다"고 3일 <뉴스펭귄>에 말했다.

차량 중심으로 돌아간 연세로에서 다시 보행자의 공간이 회복될 수 있을까? 환경 문제가 경제 논리에 밀려난 사이, 대중교통전용지구의 빈자리는 도시의 지속가능성에 대한 고민을 던지고 있다.

기후위기를 막기 위해 분투하는

뉴스펭귄에 후원으로 힘을 실어주세요.