남극 빙하에서 수천 년 전 미생물들이 모습을 드러냈다. 이 가운데 일부는 사람 몸속에 들어와 영향을 줄 수 있는 잠재적 병원성을 지닌 것으로 밝혀졌다. 극지연구소가 장보고과학기지 인근에서 확보한 '빙하코어'를 분석해 총 656개의 미생물을 확인한 결과다.

빙하코어는 빙하를 기다란 원통 모양으로 깊게 뚫어 뽑아낸 얼음 기둥이다. 그렇게 뽑아낸 두꺼운 얼음에는 해마다 층층이 쌓여 만들어진 기록이 있다. 각 시대의 공기, 기후, 미생물이 보존된 '연대기'이자, '자연 저장고'다.

북극 영구 동토층에서는 과거 병원균이 되살아난 사례가 있지만, 남극 빙하 미생물과 위험성 연구는 아직 많지 않다. 남극 빙하코어는 북극보다 상대적으로 접근이 어려워서다. 극지연구소 생명과학연구본부 연구진은 "조사를 위해 남극 빙하를 채취하려면 억대 비용과 시간이 든다. 이번 분석은 의미 있는 성과"라고 설명했다.

"빙하에서 이렇게 많은 균주 확인은 이례적"

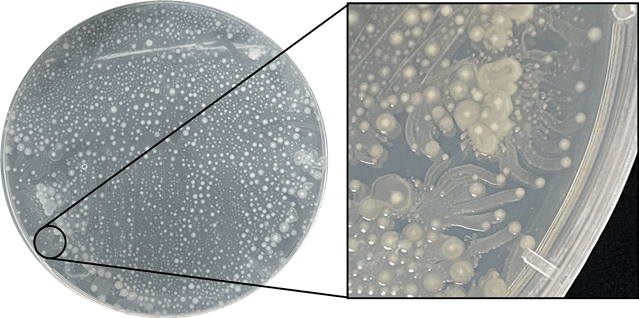

분석 결과 총 27종, 656개 균주의 미생물이 배양 및 확보됐다. 종 수 자체는 환경마다 차이가 크기 때문에 많고 적은 기준을 내릴 수 없지만, 빙하에서 이처럼 많은 균주가 확인된 것은 이례적이다. 연구진은 "27종이라는 종 수보다, 빙하에서 656개 균주를 분류했다는 점 자체가 주목할 만하다"고 말했다.

이 가운데 9종 55개는 잠재적 병원성 세균으로 분류됐다. 일부는 인체 세포에 달라붙고 면역 반응을 회피하는 유전자를 지녔으며, 또 다른 일부는 환자에게서 발견된 균주와 동일한 특성을 보였다. 사람 정상 체온인 37℃에서 적혈구를 파괴하는 경미한 반응도 확인됐다.

자연에서 흔히 발견되는 미생물이 더 많지만, 일부 병원성 세균이 있다는 건 노약자에게 특히 취약할 수 있다. 연구진은 "이번 확보한 균주들이 강력한 병원성을 가진 것은 아니지만, 면역력이 약한 노약자에게는 위험이 될 수 있다"고 말했다.

기후변화로 남극 빙하가 녹는 속도는 점점 더 빨라진다. 다만, 이번 발견된 미생물 특히 병원성 세균이 육지에 사는 인간에게 얼마나 더 빨리 닿을지는 후속연구가 필요하다. 연구진은 "빙하가 내륙 깊은 곳까지 무너지려면 시간이 걸리겠지만, 기후변화로 해빙이 빨라지면 언제 얼마나 퍼질지는 알 수 없다"고 말했다. 이어 "공기 중이나 바다, 토양으로 옮겨졌을 때 미생물들이 어떻게 살아남고 확산될지는 후속 연구가 필요하다"고 덧붙였다.

한편 이번에 조사에 쓰인 스틱스 빙하코어는 극지연구소가 2014년 장보고기지 설립 당시 처음 확보한 길이 210m의 시료로, 서기 520년부터 1980년까지 약 2천 년 동안 쌓인 얼음 층을 포함한다. 고대 환경을 연구할 수 있는 귀중한 자료로 평가되며, 이번 연구 결과는 국제학술지 Environmental Research 7월호에 게재됐다.

기후위기를 막기 위해 분투하는

뉴스펭귄에 후원으로 힘을 실어주세요.