[뉴스펭귄 이수연 기자] 얼핏 '야생'과 어울리지 않는 듯한 강남 한복판에서 야생벌들이 2년째 번식에 성공했다.

지난 12일 찾은 서울 서초구 서울교대 안의 테니스장. 그늘막 기둥으로 사용해온 낡은 책장에서, 정확히는 높이 조절을 위한 약 2.5cm 깊이의 여러 구멍에서 2년 전부터 왕가위벌의 산란이 이뤄졌다.

앞서 2022년 7월 신동훈 서울교대 과학교육과 교수는 책장의 구멍에서 왕가위벌의 산란이 이뤄지는 상황을 최초 목격했다. 당시 구멍들이 전부 송진으로 막혀 있었다는 점에서 왕가위벌의 산란을 추정했다. 뒤이어 기생벌인 밑들이벌이 왕가위벌의 산란방에 알을 낳는 모습을 직접 관찰하고 두 개체 간의 산란 경쟁이 일어날 것으로 예측했다.

이듬해인 2023년 6월 산란방 8곳 중 왕가위벌이 3곳, 밑들이벌이 5곳에서 나오면서 밑들이벌이 산란 경쟁에서 이겼다. 이후 7월에 이 구멍들은 다시 왕가위벌의 산란방으로 쓰였다. 왕가위벌과 밑들이벌이 매년 7월에 낳은 알은 이듬해 6월 성충의 모습으로 바깥에 나온다. 이후 한 달 정도 생존하며 7월 번식을 마치면 죽음을 맞이한다.

도심 한복판 야생벌들의

치열한 산란기

왕가위벌은 큰 날갯소리로 종종 말벌로 오해받기도 하지만 실제로는 침이 없어 사람에게 해를 끼치지 않는 야생벌이다. 가위벌은 구멍에 산란하는 습성이 있는데, 잎사귀를 가위처럼 반듯하게 자르는 가위벌 종류 중 왕가위벌은 유일하게 잎을 자르지 않는 벌이다. 잎 대신 송진과 흙을 사용해 산란방을 만든다.

왕가위벌이 산란하는 방식은 다음과 같다. 꿀과 꽃가루를 뭉쳐 만든 먹이를 구멍 안에 넣고, 알을 낳은 후 송진으로 벽을 만들고, 또 먹이를 넣고 알을 낳고 송진으로 벽을 만드는 식으로 하나의 구멍 안에 여러 칸의 산란방을 만든다.

이때 구멍의 가장 깊숙한 곳에 암컷을 낳고, 입구 쪽에 수컷을 낳는다. 왕가위벌 애벌레에 기생하는 밑들이벌 애벌레로부터 최대한 암컷을 보호하기 위해서다.

밑들이벌은 긴 산란관을 정확히 왕가위벌 산란방에 꽂아 애벌레에 알을 낳는 기생벌이다. 이때 왕가위벌과 밑들이벌 중 산란 경쟁에서 이긴 개체만 출현한다.

올해 결과는?

왕가위벌의 압승

올해 결과는 어떨까. 왕가위벌의 압승이었다. 지난해와 달리 전부 왕가위벌만 출현했다. 지난 6월 6일을 시작으로 14일까지 총 왕가위벌 14마리가 밖으로 나왔다. 나타난 왕가위벌은 모두 수컷이었다.

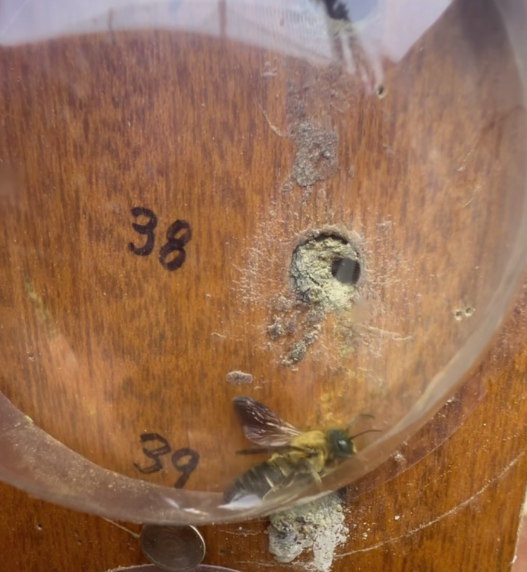

매일 테니스장을 찾는 신동훈 교수는 어떤 벌이 산란방에서 나오는지 확인하려고 구멍마다 투명 돔을 씌웠다. 밖으로 나온 벌들은 관찰 직후 야생으로 보내진다.

특별히 올해에는 새로운 곳에서도 왕가위벌이 출현했다. 지난해 8월 신 교수는 테니스장에 놓인 의자 다리에 왕가위벌이 산란한 것을 처음 확인했다. 신 교수는 철거될 뻔한 이 의자의 다리 부분만 실험실로 가져와 CCTV까지 설치해 산란을 관찰했다.

지금까지 의자 다리 3개 중 1개에서 왕가위벌 암컷 1마리, 수컷 2마리, 밑들이벌 수컷 1마리가 출현했다. 신 교수는 "야생벌이 바깥으로 나오는 모습을 직접 보는 건 처음"이라고 말했다.

"작은 생명에 관심 갖길"

신 교수가 2년째 왕가위벌 관찰에 이렇게까지 진심인 이유에는 '학생들'이 있다. 신 교수는 "기후위기 앞에 행동하려면 마음이 움직여야 하는데 그게 생태감수성"이라며 "평소 자연을 접할 기회가 적은 도시 학생들과 왕가위벌을 같이 관찰하면서 생태감수성을 길러주려고 했다"고 말했다. 신 교수는 왕가위벌을 비롯해 학교 주변에서 찍은 야생생물 영상을 학생들에게 공유해왔다.

신 교수와 함께 올해 왕가위벌 출현을 지켜본 조현솔 체육교육과 학생은 “교수님이 하나씩 친절하게 알려주셔서 왕가위벌을 관찰하는 모든 과정이 흥미로웠다"고 말했다. 조현솔 학생은 지난 6일 이곳에서 올해 첫 왕가위벌 출현을 목격했다.

꿀벌보다 관심을 덜 받는 야생벌은 사실 꿀벌보다 꽃가루를 더 많이 옮기며 생태계를 지탱하는 중요한 존재다. 신 교수는 "야생벌처럼 우리 주위에 야생생물이 많이 살고 있지만 인식하지 못할 뿐"이라며 "주변에 있는 작은 생명에 관심을 가지면 좋겠다"고 말했다.

그러면서도 최근 도심에 출몰하는 수달과 야생벌은 조금 다르다고 설명했다. 포유류인 수달은 영역 전체를 보호해야 하지만, 곤충인 야생벌은 꽃가루나 송진, 알 낳는 구멍만 있으면 도시에서도 충분히 살 수 있다는 것. 신 교수는 "집 앞에 화분을 하나 더 마련하는 방식으로도 야생벌의 생존을 도울 수 있다"고 전했다.

기후위기를 막기 위해 분투하는

뉴스펭귄에 후원으로 힘을 실어주세요.