[뉴스펭귄 문예빈 기자] 독도와 울릉도 해역의 해양쓰레기를 수거하는 전용 정화선 건조 작업이 늦어져 내년 3월 이후에나 본격적으로 독도 앞바다 정화 작업에 투입될 전망이다. 청정 동해의 이미지와는 달리 울릉도·독도 바다에는 매년 350톤 이상 쓰레기가 쌓이고 있으며, 이중에는 외국의 선박 등에서 버린 쓰레기가 9% 가까이 된다.

2일 경북도에 따르면 경북도와 울릉군 두 지자체가 총 사업비 75억원을 들여 건조 중인 울릉도·독도 전용 정화선의 제작 작업이 계획보다 지체돼 내년 3월에 완성된다. 당초에는 올해 말 제작을 완료해 내년부터 본격적인 쓰레기 수거 작업에 투입될 예정이었다.

이 정화선은 170톤급 운반선으로 전장 39m, 폭 9m 크기로 만들어져 포크레인을 이용해 해양쓰레기를 주워 담는다. 특히 이 선박은 쓰레기 수거용 포크레인이 바닷속 40~50m 아래 쓰레기를 건져올리더라도 충분히 무게를 견딜 수 있도록 제작된다. 그만큼 많은 해양쓰레기를 수거할 수 있다.

경북도는 그동안 민간업체에 독도 해역 해양쓰레기 수거를 위탁해왔으나, 2018년의 경우 수거한 양이 총 6톤에 불과했다. 이처럼 1년에 한차례 민간 용역을 통해 '연례행사'로 진행하다가 그마저도 2020년부터는 아예 손을 놓고 있었다. 건조 중인 정화선은 1회 최대 수거량이 30톤에 달한다.

경북도 환동해지역본부 관계자는 뉴스펭귄과의 통화에서 "그동안은 정해진 수거 주체 없이 시군에서 자체적으로 (해양쓰레기를) 수거했으나 실적이 미미했다"며 "해양에 부유하는 쓰레기를 이송할 선박이 없어 수거량이 소량에 그쳤다"고 설명했다.

이어 "정화선은 현재 최종 수정 작업 중이며, 내년 3월이면 제작이 모두 끝날 것"이라면서 "정화선의 출항 주기는 시운전 후 하자 보수 과정을 거친 후에 결정할 예정"이라고 말했다.

어항이 발달한 다른 해역과는 달리 이 해역은 상대적으로 어가가 적고, 독도는 민간인이 거주하지 않음에도 매년 350톤 이상의 적지 않은 쓰레기가 쌓인다.

이에 대해 한국해양과학기술원 울릉도·독도해양기지의 우민수·김윤배 두 박사는 공동으로 발표한 연구논문을 통해 대다수의 쓰레기가 해류에 의해 각지에서 밀려온 것이라 분석했다.

이 공동 논문 '2020~2021년 동안의 울릉도 북서쪽 해안의 해양쓰레기 분포 특성'에 따르면 울릉도의 외국 기인 해양쓰레기 비율은 다른 동해안 지역에 비해 높다. 연구진은 2019년 12월부터 2021년 8월까지 1년 동안 6회에 걸쳐 울릉도 웅퉁개 해안의 자료를 수집했다. 이 가운데 외국 선박 등에서 버린 쓰레기가 전체의 8.6%에 달한다.

바다에서는 바람과 온도, 염분 차이에 따라 발생하는 해류에 의해 물체가 자체적으로 움직이지 않아도 이동할 수 있다.

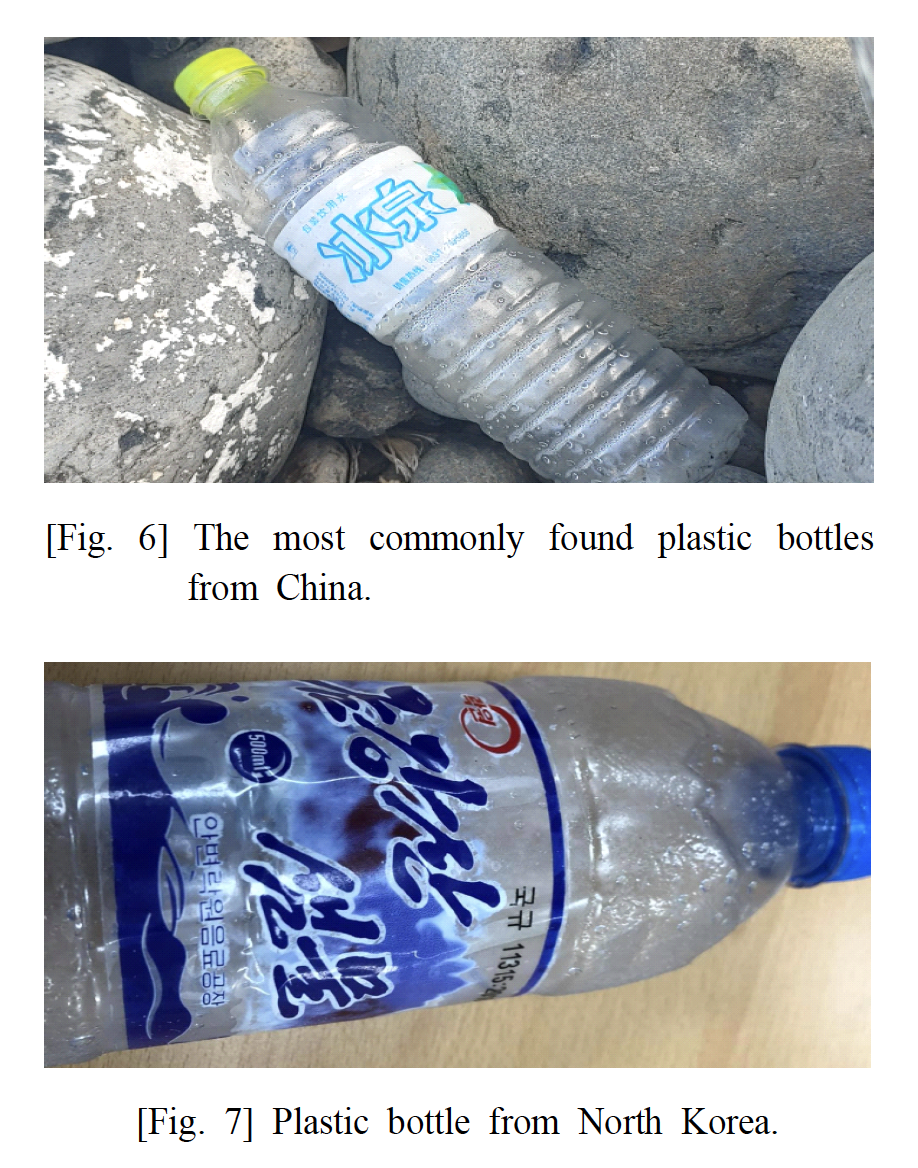

분석 결과에 따르면 독도와 인접한 울릉도에서 발견되는 해양쓰레기 중, 중국 기인 쓰레기가 전체 다국적 쓰레기의 85%로 절대 다수다. 이어 러시아(8.9%), 북한(4.0%), 일본(2.0%) 등 순이다.

중국 기인 해양쓰레기가 월등히 높은 것에 대해 연구진은 중국어선의 활발한 어선 활동 및 울릉도 연안 피항과 크게 관련된다고 분석했다. 매년 수천 척의 중국어선이 동해 북한 수역으로 북상해 조업을 진행하기 때문이다.

기상 악화 시 중국어선이 울릉도 연안에 피항하면서 기름유출과 함께 많은 양의 해양쓰레기를 투기한다는 것이 위 분석의 골자다. 실제로 2020년 6월, 울릉도와 동해상에 발효된 기상특보로 중국어선이 정박한 부근에 약 200m의 기름띠가 형성돼 청정해역 오염의 우려가 거세진 바 있다.

해류를 타고 흘러다니는 쓰레기들은 수거되지 않는 이상 해양오염의 주범이 될 뿐만 아니라 해양생물의 생태계에 치명적인 영향을 미친다.

WWF(World Wildlife Fund, 세계자연기금)와 알프레드 베기너 해양극지연구소(AWI)의 연구진은 '오늘날 해양의 거의 모든 생물종군들은 플라스틱 오염의 영향을 받고 있다'며 '플라스틱이 먹이사슬의 일부가 됐다'고 전했다. 부유 중이거나 수장된 플라스틱은 해양동물이 먹이로 착각할 수 있을 뿐만 아니라 산호초에 얽혀 질병을 유발하기 때문이다.

독도와 울릉도는 점박이물범과 상괭이, 해마를 포함한 다양한 멸종위기 해양동물의 서식지다. 뿐만 아니라 8종의 멸종위기 야생생물이 서식하는 곳으로 국가 차원의 생물자원 보전·관리를 받고 있다.

기후위기를 막기 위해 분투하는

뉴스펭귄에 후원으로 힘을 실어주세요.