생성형 AI를 활용해 만든 광고 콘텐츠를 '친환경'이라고 내세운 브랜드가 누리꾼과 전문가들의 비판을 받았다. '물리적 자원 사용을 줄였다'는 입장인데, AI 구동에 필요한 전력 소비와 데이터센터 운영에 따른 온실가스 배출이 고려되지 않았다는 지적이 제기된다 나온다. 일각에서는 "수치 없는 친환경 주장은 소비자를 오도할 수 있다"고 지적한다.

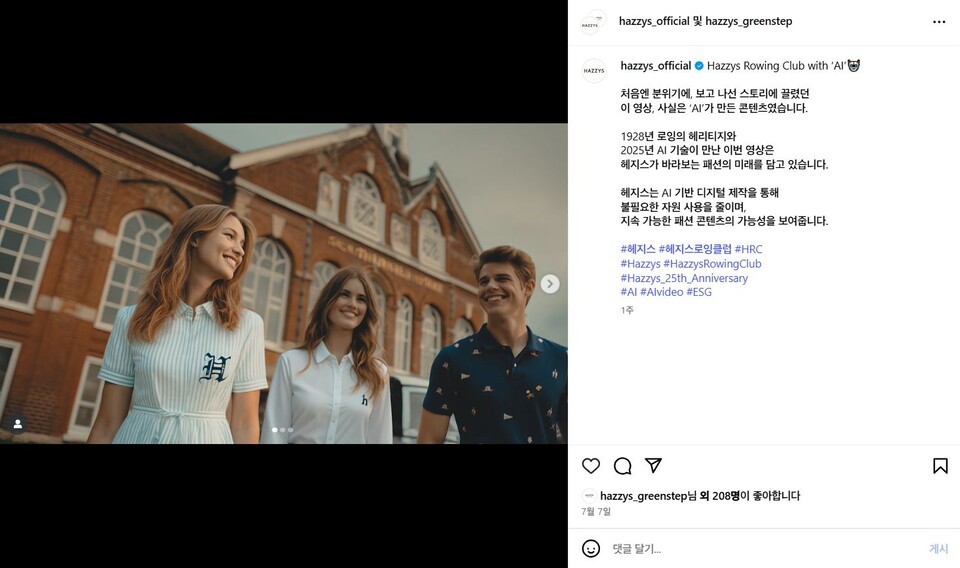

지난 7일 LF 패션 브랜드 헤지스가 생성형 AI로 제작한 광고 영상을 SNS에 공개하고 "AI 기반 디지털 제작을 통해 불필요한 자원 사용을 줄이며, 지속 가능한 패션 콘텐츠의 가능성을 보여준다"고 말했다. 실제 사람처럼 자연스럽게 움직이는 이 콘텐츠는 별도의 촬영이나 출연자가 필요 없는 형태다.

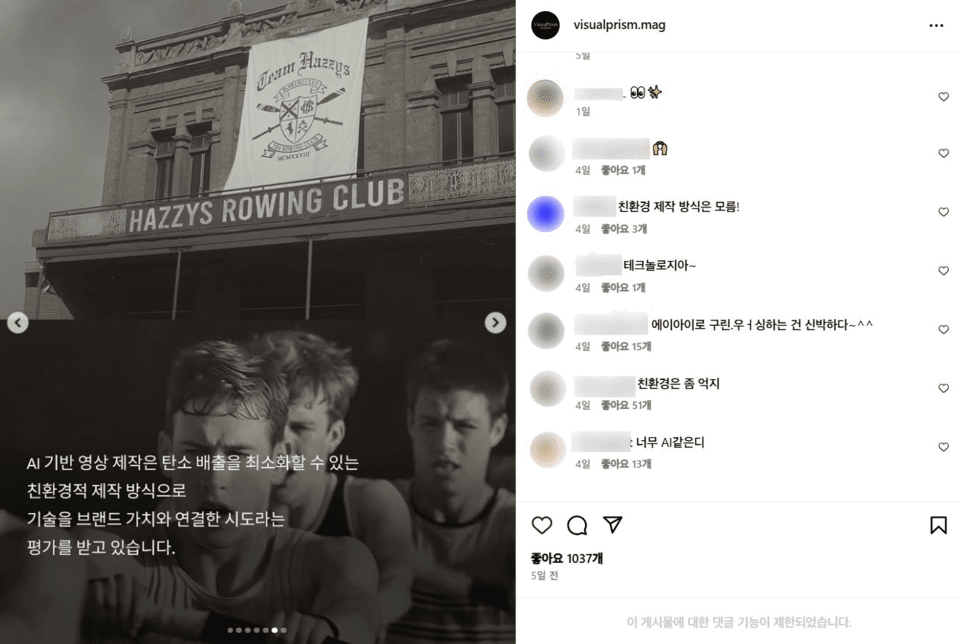

이어 12일, 이 콘텐츠를 소개한 IT잡지 '비주얼프리즘' 인스타그램 게시물은 “AI 기반 영상 제작은 탄소배출을 최소화할 수 있는 친환경적 제작 방식으로, 기술과 브랜드 가치를 연결한 시도라는 평가를 받고 있다”고 설명했다.

그러나 일부 누리꾼은 ‘친환경’이라는 이들의 주장에 의문을 제기했다. 댓글에는 “AI로 그린워싱하는 건 신박하다”, “친환경은 좀 억지”, “친환경 제작 방식은 모름” 등의 반응이 이어졌다. 현재 이 게시물에 대한 댓글 기능은 제한됐다.

헤지스 측은 생성형 AI 사용으로 탄소배출량과 자원 사용량을 얼마나 줄였는지 묻는 말에 "구체적인 집계 방식은 없다"고 <뉴스펭귄>에 답했다.

그러면서 "그동안 3D 기술로 실물 샘플 없이 옷을 제작하며 물과 화석연료 사용을 줄여 환경오염을 약 55% 낮출 것으로 기대하고 있다"며 "이번 AI 영상도 같은 맥락으로, 모델용 의상 제작이나 촬영 세팅에 드는 자원을 줄이는 방향으로 AI를 활용하고 있다"고 덧붙였다.

전문가들은 생성형 AI 콘텐츠가 친환경적이라는 주장을 뒷받침하려면 구체적이고 투명한 정보 공개가 선행돼야 한다고 지적한다.

기후 싱크탱크 플랜 1.5 권경락 정책활동가는 "친환경 효과를 주장하려면 관련 정보를 투명하게 공개해야 한다"며 "생성형 AI는 전력 수요가 높고 더 많은 데이터센터가 필요한데 이로 인한 온실가스 배출량까지 종합적으로 고려했는지 검증이 필요하다. 구체적인 수치 없이 친환경을 내세우는 건 소비자를 오도할 우려가 있다"고 말했다.

생성형 AI가 환경에 미치는 영향은 이미 여러 연구에서 드러났다. 미국 캘리포니아대학교 연구진에 따르면, 생성형 AI 모델 하나를 훈련하는 데만 1287MWh의 전력이 들고, 이는 120가구가 1년간 사용하는 전력량에 해당한다. 이 과정에서 약 552톤의 온실가스가 발생한다고 연구진은 추정했다.

데이터센터의 에너지 소비량도 급증하고 있다. 매사추세츠 공과대학교(MIT) 연구진은 2022년 2688MW였던 북미 데이터센터 전력 소비량이 2023년 5341MW로 두 배 가까이 증가했다고 밝혔다. 2022년 전세계 데이터센터 전력 소비량은 460TWh에 달했으며, 2026년까지 1050TWh에 이를 것으로 전망했다. 경제협력개발기구(OECD)는 이러한 추세가 이어질 경우, 데이터센터는 사우디아라비아와 프랑스에 이어 세계 11번째로 많은 전력을 소비하는 ‘가상 국가’가 될 수 있다고 분석했다.

한편, 프랑스의 다국적 IT 컨설팅 기업 캡제미니가 기업들을 대상으로 한 조사에 따르면, 생성형 AI를 도입한 기업 가운데 48%는 이 기술이 자사 온실가스 배출 증가의 원인이라는 점을 인정한다고 답했다. 이들은 앞으로 2년 안에 자사 온실가스 배출량 중 AI가 차지하는 비중이 평균 2.6%에서 최대 4.8%까지 늘어날 것으로 전망했다.

기후위기를 막기 위해 분투하는

뉴스펭귄에 후원으로 힘을 실어주세요.