인천에 '지렁이 구조대'가 출범했다. 단원은 인천도담초등학교 4학년 아이들. 구조 대상은 길 위의 지렁이다. 이 아이들은 등하굣길에서 마주하는 지렁이의 죽음을 외면하지 않기로 했다. 어떤 까닭에서일까.

비 온 뒤 산책길. 딱딱한 길 위에 지렁이들이 납작 말라붙어 있다. 몸을 웅크린 채 굳어버렸거나, 지나가는 무언가에 밟혀 흔적만 남은 지렁이. 길 위에서 만나면 징그러워 지뢰밭이 따로 없고, 밟힌 줄도 모른 채 지나친다. 지렁이도 밟으면 꿈틀한다지만, 도심의 길 위에서는 꿈틀거림조차 보기 어렵다.

지렁이는 인간과 마주할 일이 없는 생명이다. 본래 집은 땅속이다. 코가 없어 몸 전체로 산소를 흡수하며, 피부로 호흡한다. 피부가 촉촉해야 숨을 쉴 수 있기 때문에 건조한 환경에선 오래 버틸 수 없다. 땅속 집에서 지렁이는 유기물을 분해해 흙을 기름지게 만들고, 미생물의 균형을 잡아주며, 식물의 뿌리가 뻗기 쉬운 길을 만들어주는 '생태계 핵심' 역할을 한다. 농업에서는 이들이 만든 '분변토'가 훌륭한 퇴비로 여겨지며, 한 마리가 하루에 만들어내는 토양은 자기 몸무게보다 많다.

비 온 날 더 자주, 많이 우리 눈에 보이는 이유가 있다. 빗물이 스며든 흙은 산소가 있을 자리까지 물로 뒤덮여 산소가 부족해진다. 피부로 숨을 쉬는 지렁이에게는 오히려 숨 막히는 상황이다. 또 비 오는 날은 흐린 날씨 탓에 천적으로부터 숨어 움직이기 좋은 '밤'으로 속기도 한다. 지렁이는 이때를 틈타 살려고 나오거나, 흙에서 흙으로 몸을 옮긴다.

문제는 길 위에 만연한 지렁이 사체를 보면 알 수 있다. 흙이 아닌 길 위는 지렁이에게 치명적인 공간이다. 보도블록과 아스팔트는 너무 단단해 지렁이가 파고들 수 없고, 해가 뜨면 속수무책으로 말라버린다. 사람 체온으로도 화상을 입을 수 있는 지렁이는 몸에서 수분이 증발함과 동시에 호흡 기능이 멈춰버린다.

지렁이는 눈이 없다. 방향 감각도 약하다. 돌아갈 곳이 어딘지도 모른 채, 결국 딱딱한 길바닥에서 그대로 말라 죽는다. '지렁이 구조대'는 이런 이유에서 출범했다.

시작은 인천도담초등학교 유인근 교사의 출근길이었다. 학교는 하천과 공원이 둘러싸고 있어 지렁이가 살기 좋은 환경이지만, 동시에 많이 죽는 장소다. 유 교사는 "공원이 친환경 공간처럼 보이지만, 지렁이에게는 죽음의 길"이라며 "비 온 다음 날이면 지렁이 사체 수십 마리를 매번 목격했다"고 말했다.

유 교사가 목격한 길은 아이들의 등하굣길이기도 하다. 아이들 역시 지렁이를 외면하지 않고 생명으로서 마주하길 바랐다. 작은 생물을 구조하며 생명을 직접 대면하는 일. 유 교사는 단순 지식 교육이 아닌 실천 중심의 생명 존중 수업이 필요하다고 판단했다.

"사람은 자기가 관찰한 것을 기억하고, 관찰한 생명은 돌보게 돼 있어요."

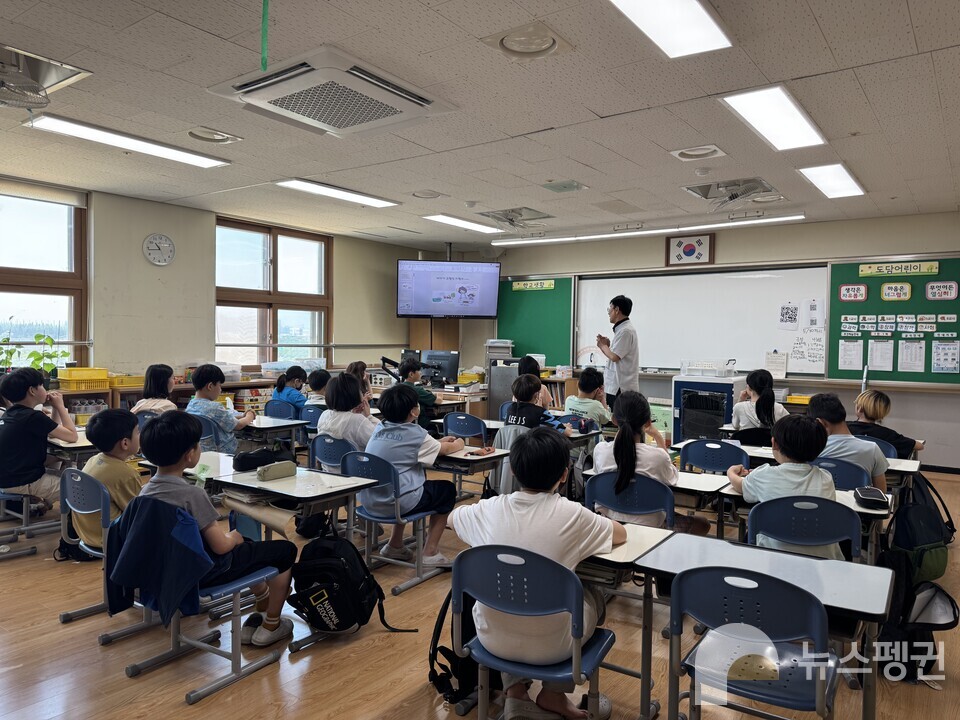

지난 4일은 '지렁이 구조대'가 첫 발걸음을 내딛는 날이었다. 지렁이 생태 전문가인 최훈근 박사로부터 아이들은 지렁이를 알아가는 시간을 먼저 가졌다. "지렁이는 공룡보다도 먼저, 5억 년 전부터 지구에 살던 생명"이라는 설명에 아이들은 눈을 동그랗게 뜨고 집중했다.

"으, 지렁이 똥!", "어? 진짜 냄새 안 나네?"

아이들은 분변토, 지렁이 알, 탈피한 피부를 가까이에서 보고 만져보며 지렁이에게 천천히 다가갔다. 분변토라고 불리는 지렁이 똥은 실제로 말끔하고 냄새도 없었다. 지렁이를 하나둘 알아가면서 아이들은 신기하면서도 조심스러워했다. 한 아이는 "지렁이가 제 손에 다칠까 봐 구조를 못했다"며 속상한 경험담을 말하기도 했다.

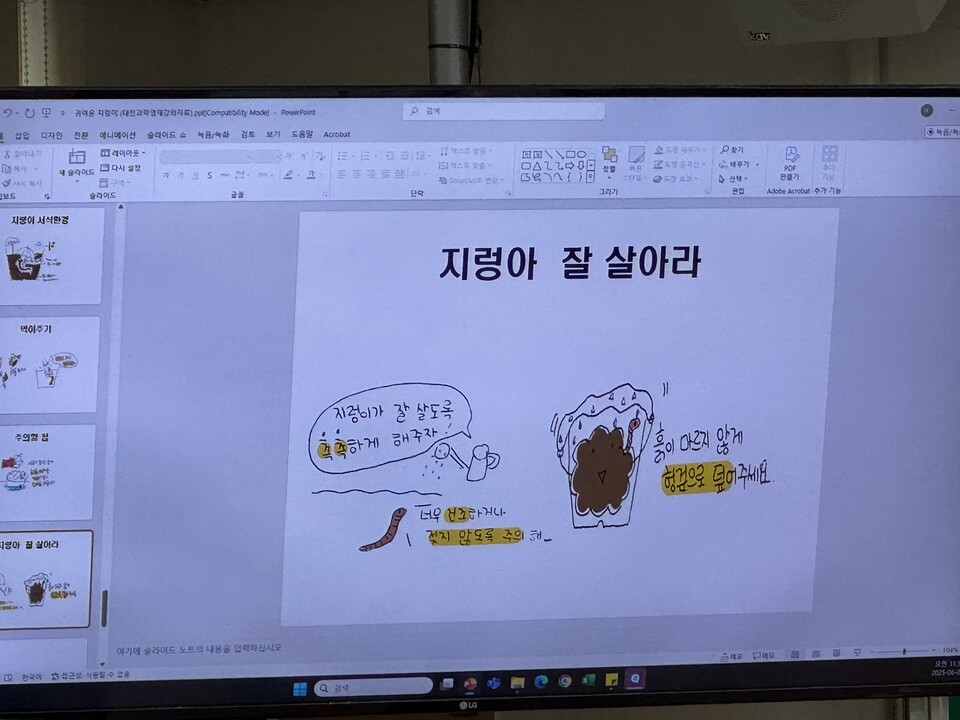

수업이 끝날 무렵, 아이들 손에는 작은 지렁이 집이 하나씩 쥐어졌다. 흙, 물빠짐 통, 덮개, 그리고 작은 지렁이 두세 마리가 담긴 '지렁이 키트'다.

"이거 뭐예요? 으악 기어다녀!", "지렁이는 어디 있지?"

지렁이는 흙 속에 숨어있고, 당장 눈에 쉽게 보이는 건 실처럼 움직이는 아주 작은 곤충들이다. 흙 속 지렁이의 집은 지렁이 혼자 사는 공간이 아니다. 아주 티끌 같은 '톡톡이', 실처럼 가느다란 '선충', 낙엽과 유기물을 분해하는 곰팡이와 미세 곤충들까지. 지렁이 주변엔 다양한 생명체들이 공존한다. 지렁이의 먹이이자 이웃인 이 생물들은 흙을 더 건강하게 만들며 생태계를 함께 지탱하는 존재다.

최 박사가 "지렁이 통 속에 작은 벌레가 함께 따라올 수도 있는데, 흙 생태계에서 지렁이와 공존하며 살아가는 친구들"이라고 설명하자 같이 사는 친구들을 함께 지켜주겠다는 아이도 있었다. 꿈틀거리는 지렁이와 몸을 가까이 하자 무섭다며 소리치던 아이들도 키트를 손에 쥐고는 "잘 키워서 우리 집 화분에 주고 싶다"고 말했다.

"지렁이한테 김치 씻어서 줘도 돼요?", "물은 얼마나 줘야 해요? 너무 많으면 안 되죠?"

지렁이를 키우는 일은 이들이 살아가기 위한 조건을 고민하고 관찰하며, 존중하는 감각을 길러가는 첫 걸음이다. 아이들에게 지렁이는 이제 '내가 돌보는 존재'가 됐다. 지렁이의 생애 전 주기를 배우고 경험한 아이들은 길 위의 구조대가 될 준비를 하고 있다.

기후위기를 막기 위해 분투하는

뉴스펭귄에 후원으로 힘을 실어주세요.