[뉴스펭귄 이수연 기자] 지난 2일 서울시의회에서 서울환경연합과 이영실 서울시의원이 주최한 '한강 생태계 보전방안 토론회'가 열렸다.

최영준 서울시 미래한강본부 자연성회복과장과 성민규 생명다양성재단 연구원, 최영 서울환경연합 생태도시팀장의 발제로 1부를 시작했다.

최영준 자연성회복과장은 '한강 르네상스'의 일환인 자연성 회복 사업의 성과를 소개하며 "한강에 사는 생물종이 사업 이전인 2007년 1608종에서 2022년 2062종으로 28.2% 늘었다"고 밝혔다.

이어 "서울시 내 생태공원 5곳에서 멸종위기종과 천연기념물, 서울시 보호종 등이 목격됐다"며 "멸종위기종 수달과 맹꽁이가 여의도샛강생태공원에서 목격됐고, 멸종위기 2급 삵과 대모잠자리가 각각 암사생태공원과 난지생태공원에서 발견됐다"고 말했다.

콘크리트 걷어내니

되돌아온 강서습지

성민규 생명다양성재단 연구원은 한강에서 우연히 고라니를 목격한 일을 회상하고 "고라니처럼 커다란 야생동물이 도시에서 공존하는 사례를 한강에서부터 찾을 수 있겠다고 생각했다"며 시민들과 강서습지 조사에 나선 배경을 설명했다.

시민들이 매달 강서습지의 생태를 조사한 결과, 멸종위기 포유류 수달과 삵이 발견됐고 큰기러기와 황조롱이 등 멸종위기 조류도 다수 목격됐다.

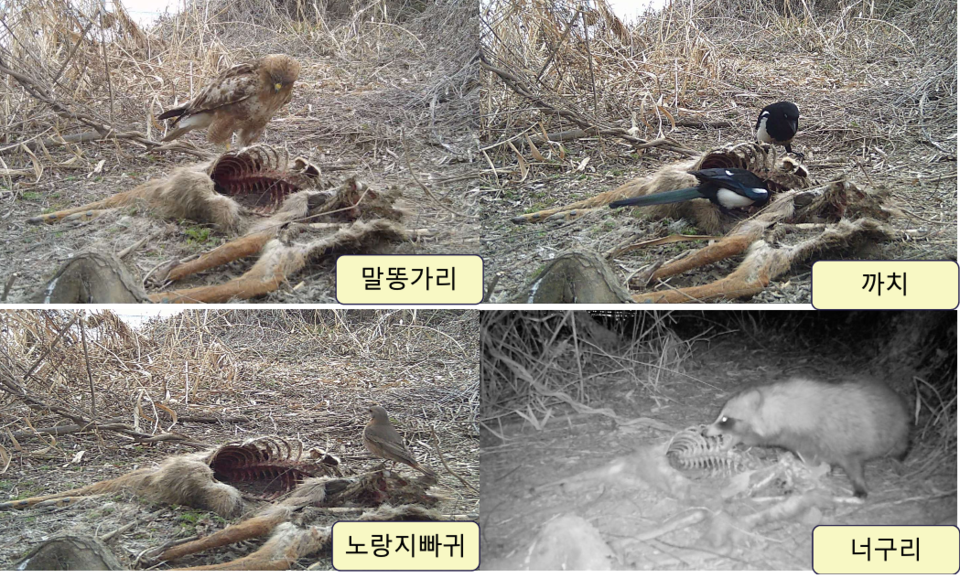

성민규 연구원은 "2002년 강서습지 생태공원을 열 때는 버드나무 외에 식생이 풍부하지 않았지만 콘크리트 호안을 걷어내는 등 작은 기회를 제공하자 생물들이 스스로 돌아와 자연성을 회복했다"고 밝혔다. 예컨대 버드나무와 공생하는 말똥게가 돌아오고, 산새·맹금류·포유류의 먹이사슬이 복원됐다.

한편, 성 연구원은 철새가 자주 보이는 구간에서 과도한 풀베기와 벌목이 이뤄지는 현실을 지적했다.

그는 "산책로 주변만이 아니라 습지 깊숙한 곳까지 벌목하면서 식생이 줄고 결국 큰기러기가 쉴 곳을 찾아 이동해야 하는 인위적 교란이 발생하고 있다"며 "외국 생태공원 대부분은 비포장 산책로를 조성하는 반면 강서습지에서는 산책로가 보도블록으로 깔리고, 주변에 조경수가 심기고 있어 시민들이 생태적 접점을 확보할 수 있는지 의문"이라고 꼬집었다.

또 야생동물 로드킬 문제를 우려했다. 성 연구원은 "강서습지 인근 올림픽대로에서 삵과 너구리 로드킬이 심한 탓에 수로형 생태통로가 생겼는데, 입구가 좁고 시야 확보가 어려워 활용도가 낮아 터널형이 아닌 다리형 생태통로가 필요하다"고 말했다.

그는 "특히 멸종위기 2급 맹꽁이가 강서습지에 자주 보이는데 바로 근처에 자전거 도로가 있어 번식기 로드킬이 심각하다"고 덧붙였다.

중랑천 철새 지킨

시민들의 기록

최영 서울환경연합 생태도시팀장은 "2020년 겨울철새가 도래하는 시기에 안양천 철새보호구역에서 공사가 이뤄지는 모습을 한 시민이 발견한 뒤로 시민들이 모여 조사를 시작했다"며 "하천변 정비 등으로 물새 개체수가 줄었음을 확인하고 서울시에 복원을 요구했다"고 말했다.

이어 "이듬해부터 중랑천, 청계천까지 서울 철새보호구역 전반으로 확대해 시민조사단 활동을 이어오고 있다"고 설명했다. 처음 20명으로 시작했다가 현재 170명이 넘는 시민조사단은 지난해 중랑천에서 새매, 참매, 큰고니, 황조롱이 등 멸종위기 조류를 목격했다.

최영 팀장은 “중랑천에는 원앙과 물닭이 주로 서식하는데, 매년 새 산책로나 데크를 만들려고 하천변 식생을 제거하는 등 물새들이 쉴 공간이 사라지고 있다"면서 "보호하자고 만든 곳인데 오히려 시민들이 물가에 쉽게 접근하도록 환경이 바뀌는 셈"이라고 지적했다.

최 팀장은 한강 르네상스의 후속 사업인 '그레이트 한강'의 리버버스도 비판했다.

그는 “중랑천을 비롯해 밤섬과 저자도는 사라졌던 습지가 다시 생기면서 큰고니와 흰꼬리수리가 찾아오는 대표적인 자연성 회복 사례다. 동시에 밤섬과 저자도는 리버버스 예정지인데, 스스로 자연성을 회복해가는 지역에서 리버버스가 생태에 미치는 영향을 충분히 파악했는지 의문"이라고 말했다.

최 팀장은 "철새보호구역은 서울에만 있는 특별한 곳"이라며 "준설과 풀베기 등 관행적인 공사를 제한하고 시민 과학자들이 참여를 이어갈 기회가 마련돼야 한다"고 말했다.

스스로 회복한 자연,

제대로 지켜주려면

2부에서는 토론이 이어졌다. 첫 토론에 나선 민성환 생태보전시민모임 대표는 "강서습지는 외곽까지 포함하는 관리 계획이 필요하다"며 "멸종위기 2급 맹꽁이는 강서습지에서 산란한 뒤 올림픽대로에서 겨울잠을 자는데, 그 사이에 자전거 도로 등이 있어 로드킬이 많이 일어난다"고 말했다.

이어 "서울시에는 생태공원이자 생태경관보전지역으로 중복해서 지정된 곳이 다수인데 그중 생태경관보전지역의 위상과 보전 강도가 더 높다. 올해 생태경관보전지역 지정을 앞둔 강서습지를 생태공원 수준으로 관리하면 안 된다"고 말했다.

반정화 서울연구원 선임연구위원은 "자연성 회복 사업이 정권 교체로 멈추는 경우는 없어지면 좋겠다"며 "서울시는 자연과의 공존을 내세우고 있지만 실제 자연을 고려하기보다 이용 중심으로 사업을 진행한다. 체계적인 관리 시스템을 만들어 리버버스 등 개발사업이 환경에 어떤 피해를 주는지 충분히 논의해야 한다"고 말했다.

박상인 숲여울기후환경넷 공동대표는 "고라니가 한강에 왔다고 좋아할 게 아니라 야생 고라니가 과연 이곳에서 살 수 있을지 고민해야 한다. 사람을 피해 달리던 고라니가 방향을 꺾을 때 바닥이 콘크리트라 발목이 부러지는 경우가 많다. 콘크리트를 흙길로 바꾸고 자전거 도로도 재배치해 야생동물 사고를 막아야 한다"고 말했다.

또 “수달이 한강 본류에 서식할 수 없는 이유는 쉼터가 없어서다. 수달이 수상 구조물에 온다고 좋아할 게 아니라 완충 지역 등 서식할 수 있는 조건을 만들어야 한다"고 말했다.

기후위기를 막기 위해 분투하는

뉴스펭귄에 후원으로 힘을 실어주세요.