재야생화. 말 그대로 야생을 제자리에 돌려놓는 일이다. 1990년대 처음 등장한 이 개념은 훼손됐던 생태계가 스스로 힘으로 온전해지도록 종의 재도입 혹은 철저한 무개입을 통해 인간의 관리를 최소화하자는 보전 접근법이다. 재야생화의 목표는 자연이 자생력을 회복하도록 인간과 야생 사이의 틈을 넓히는 데 있다.

재야생화 방법으로는 손대지 않고 그냥 두기, 훼손한 부분 복원하기, 사유지를 공유지처럼 나눠 쓰기 등이 있다. 세계적으로 반향을 일으키고 있는 재야생화가 국내에선 아직 생소하지만, 그렇다고 시도가 전혀 없는 것은 아니다.

지난 26일 생명다양성재단이 주최한 '아시아 리와일딩 포럼'에서 언급된 우리나라 재야생화 사례를 소개한다. [편집자주]

[뉴스펭귄 이수연 기자] 한국전쟁 이후 70년간 사람의 발길이 끊긴 DMZ에 두루미가 찾아오기 시작했다. 강원 철원군을 관통하는 비무장지대(DMZ)와 바로 아래 민간인통제구역(CCZ)에서 지난 50년간 생겼던 변화 때문이다.

2020년부터 철원 두루미를 조사해온 최명애 연세대 문화인류학과 교수는 두루미들이 겨울마다 철원으로 오게 된 이유를 재야생화의 관점에서 설명했다. DMZ 안팎에서 일어난 '우연한' 변화의 연쇄로 철원에서 월동하는 두루미가 늘어났다는 것이다.

강원 철원은 50만년 전 화산 활동으로 생겨났다. 평평한 분지 형태이지만 화산 지역 특성상 물을 가둘 수 없어 예부터 쌀농사가 어려운 지역이었다. 그러다 1920년 일제강점기 때 조선총독부가 산미증식계획의 일원으로 철원을 대규모로 개간하고 농수 공급용 호수를 만들었다. 그러나 1950년대 한국전쟁이 벌어졌고 이후 DMZ가 생겼다.

한국전쟁 전에 논이었던 DMZ는 오랫동안 사람의 출입이 막히면서 습지로 변했고, 전쟁으로 폐허가 됐던 이곳은 스스로 자연성을 회복하면서 현재 80%가 숲이 됐다. DMZ에는 멸종위기종 75종을 비롯해 생물 약 4873종이 서식하는 것으로 알려진다. 그중에는 두루미도 있다. 두루미 입장에선 습지가 있고, 아무도 찾지 않는 DMZ가 안전한 잘 수 있는 쉼터인 셈이다.

1960년대 농촌 정착 사업들이 생기면서 많은 사람이 농사를 위해 CCZ 안으로 들어왔다. 그러나 이동과 출입에 제한이 있는 CCZ 특성상 농민들은 짧은 시간에 농업 생산량을 늘리기 위해 기계농업을 도입했고, 이때 사람이 수확하는 것보다 땅에 알곡이 많이 떨어졌다. 의도하지 않았지만 점점 두루미에게 풍부한 먹이터가 됐다. 그렇게 겨울에 철원을 찾은 두루미들이 DMZ에서 잠을 자고 CCZ에 있는 논에서 먹이를 먹는 흐름이 이어졌다.

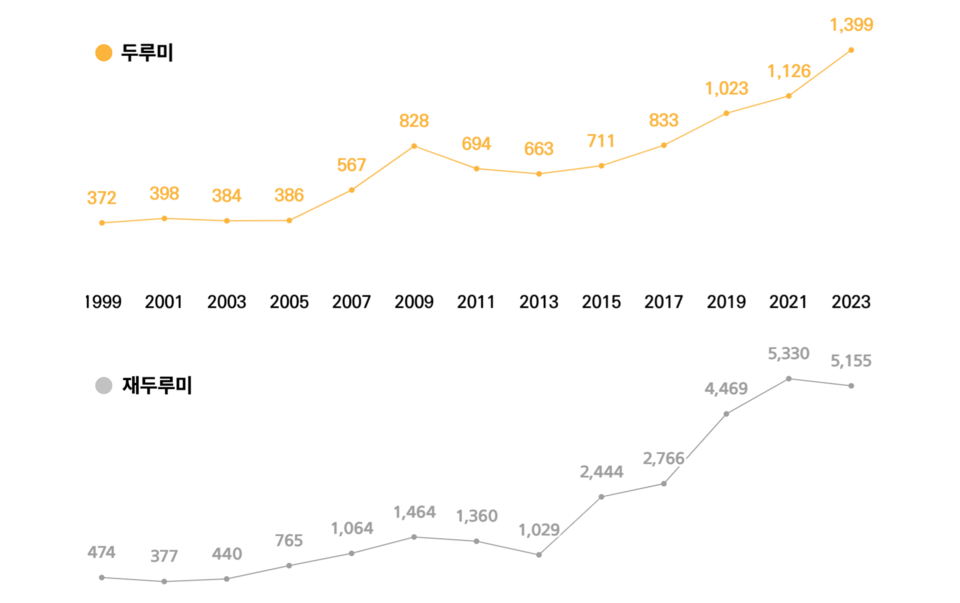

현재 철원에는 전세계 두루미 14종 중 2종인 두루미와 재두루미가 찾아온다. 1990년대부터 철원에서 두루미 2종의 수가 급증하기 시작했고 전세계 개체수의 절반이 넘는 정도다. 최명애 교수에 따르면 두루미는 1999년 370마리에서 2023년 1400마리로 늘고, 같은 기간 재두루미는 500마리에서 5100마리로 늘었다. 두루미는 시베리아에서 여름을 나고 한국과 일본, 중국에서 겨울을 나는 철새다.

철원은 어쩌다 일본과 중국을 제치고 두루미가 가장 많이 오는 지역이 됐을까. 최 교수는 지난 70년간 DMZ 안에서 일어난 '수동적 재야생화'와 DMZ 바깥 CCZ에서 생긴 '랜드 셰어링'이 합쳐졌기 때문이라고 봤다. 수동적 재야생화는 아무런 개입 없이 그대로 두는 것을 말하며, 랜드 셰어링은 농경지 등을 야생동물과 나눠 쓰는 재야생화의 한 형태다.

물론 CCZ에 두루미들이 많이 찾아온 이유에는 농민들의 의지와 노력도 있었다. 농민들은 수확이 끝난 9월 논에다 볏짚을 덮어 두루미들이 먹을 알곡을 남겨뒀고, 일부 논에는 물을 채워 두루미들이 좋아하는 습지를 조성했다.

최명애 교수가 설치한 카메라에는 두루미들이 CCZ 내 논에서 먹고 쉬는 모습이 포착됐다. 심지어 두루미를 위해 농민들이 만들어놓은 논에 다른 야생동물도 찾아왔다. 고니나 독수리 등 이동성 철새들이 찾아와 농경지를 쉼터로 사용했다.

한편 농민들이 수확이 끝난 뒤에 두루미를 위해 논에 다시 물을 대자 앞서 풀어놨던 우렁이들이 다시 살아났고, 이 우렁이는 두루미의 먹이원이 된다. 농민들의 노력으로 논이 습지 생태계로서 기능을 회복한 것이다.

최 교수는 두루미가 DMZ만 아니라 CCZ에도 많이 찾아오면서 땅속 미생물이 증가했다는 연구결과도 내놨다. 두루미의 분변이 질소비료 역할을 하는 등 토질에 좋은 영향을 준 것으로 확인됐다.

철원은 오랫동안 '쌀공장'으로 불렸다. 쌀 말고는 오직 전쟁의 상흔만 남은 땅이었다. 하지만 자연스럽게 회복된 야생에 두루미가 찾아오고, 더 많은 두루미를 부르기 위한 농민들의 노력으로 여러 야생동물이 살 수 있는 터전으로 바뀌었다.

최명애 교수는 "일부 농민들은 논을 야생동물과 함께 쓴다는 인식을 공유하고 있다"며 "3~9월은 농민이 사용하고 10월부터 이듬해 3월은 두루미가 사용한다는 '랜드 셰어링' 개념이 퍼지고 있는 것"이라고 설명했다. 이어 "논이 갖는 습지의 기능을 통해 쌀 생산의 공간을 넘어 생명을 부양하는 공간으로 커진 재야생화 사례라고 볼 수 있다"고 말했다.

최 교수는 이러한 재야생화 과정이 인간의 과도한 개입이 아닌 우연을 통해 이뤄졌다고 말한다. 아무런 의도 없이 DMZ를 그대로 두자 두루미가 찾아왔고, CCZ에서 두루미를 위해 기계를 도입하지 않았지만 우연히 두루미에게 도움이 됐다.

또 논에서 두루미를 보호하기 위해 환경을 조성했던 농민들은 애초에 다른 종까지 고려하지 않았지만 자연스럽게 생물다양성을 증진하는 효과로 이어졌다. 최 교수는 "우연과 우연이 겹쳐 지금의 철원은 두루미가 찾아오는, 보기 드문 지역으로 재탄생했다"고 말했다.

기후위기를 막기 위해 분투하는

뉴스펭귄에 후원으로 힘을 실어주세요.