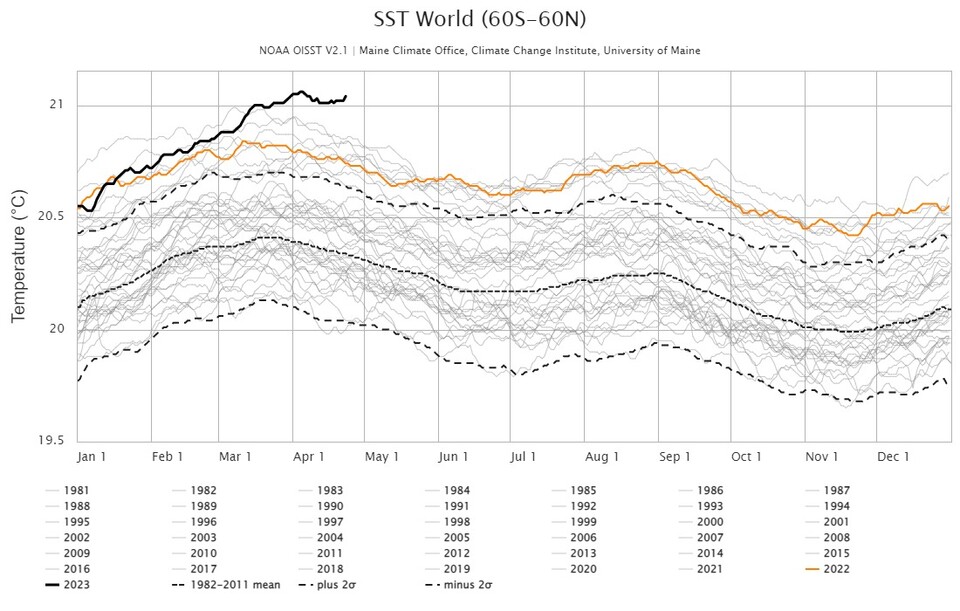

[뉴스펭귄 임병선 기자] 최근 전 세계 해양 수온이 매우 높게 나타나고 있다. 1981년부터 지난해까지 기록됐던 범위를 넘어선 해수온 상승이 관측됐다.

우즈홀해양학연구소(Woods Hole Oceanographic Institution) 연구원 젠스 테르하(Jens Terhaar) 박사는 “최근 비정상적 온도 상승은 무섭지만, 예상 못했던 건 아니다”라며 “기후변화가 없었다면 일어나지 않았을 일이며, 우리는 새로운 기후 상태에 있다”고 말했다.

우즈홀해양학연구소에 따르면 바다는 인간이 화석연료 사용 등을 통해 배출한 에너지를 90% 정도 흡수한다. 이렇게 흡수한 에너지는 주로 '얕은 바닷물(표층)'의 온도를 상승시킨다.

해양 수온 상승이 인간 삶에 미칠 영향은 아직 많은 부분이 미지의 영역이다. 그러나 어업처럼 바다와 직접 연관이 있는 분야는 영향이 빠르게 나타날 것이라고 예상할 수 있다.

한국인이 즐겨 먹는 명태가 대표적이다. 지난해 5월 서울대 조양기 교수 연구진은 기온 상승과 해류 변화로 인해 동해 수온이 올라갔고, 동해안에서 명태가 번식하거나 살기 어려워졌다고 진단한 논문을 발표한 바 있다.

바다 표면 온도가 상승하면 해양 생물의 분포가 크게 변한다. 해양 생물은 바닷물 온도에 매우 민감하기 때문이다. 살기 적합한 온도의 물과 먹이를 찾아 해양 생물은 빠르게 이동한다.

바다 안에서 일어나는 폭염도 어업에 피해를 준다. '바다 폭염'은 특정 구역 해수온이 평소보다 오랫동안 따듯하게 유지되는 현상이다. 이렇게 되면 특정 조류(물속 하등 식물)가 많이 발생한다. 산호 표백이나 어류, 바닷새 대량 폐사를 이끌기도 한다.

해양산성화도 생산성을 떨어뜨릴 수 있다. 해양산성화는 바다가 대기 중으로 배출되는 이산화탄소의 33% 정도를 흡수하기 때문에 일어난다. 말 그대로 바다가 산성으로 변하는 현상인데 산호와 조개, 일부 플랑크톤이 번식하거나 껍데기를 형성하는 일을 방해한다.

해양 생물의 분포 변화와 바다 폭염, 해양산성화 등도 어업에 영향을 준다. 문제는 피해가 모두에게 같지 않다는 점이다. 첨단 장비를 탑재한 배를 쓰는 거대 어업 회사들에게는 문제가 덜 되겠지만, 오랫동안 지역 어업에 의존해 온 공동체에 큰 피해를 준다.

앞서 유엔대학(United Nations Univesity) 연구진은 기후위기가 각국에 어떤 영향을 줄지 분석한 연구 결과를 발표했다. 그 결과, 작은 섬나라나 세계 최빈국에서 예상 피해가 가장 크게 나타났다. 이는 어업 의존도, 산업적 어업인지 혹은 소규모인지 여부, 교육 수준 등 여러 지표를 고려한 결과다.

기후위기를 막기 위해 분투하는

뉴스펭귄에 후원으로 힘을 실어주세요.