[뉴스펭귄 조은비 기자] 국내 물 부족 상황을 알아보는 강연이 열렸다.

지난 23일 서울 용산구 Y_SPace에서 '세계 물의 날 특강 - 지속가능한 물 관리법'이 열렸다. 세계 물의 날은 유엔(UN)이 지정한 날로, 매년 3월 22일에 기념하고 있다.

강연을 맡은 최종수 박사는 '물은 비밀을 알고 있다' 저자로, 30여 년간 공공기관 연구소에서 물을 연구해왔다. '물 박사'라는 별칭으로 불리기도 한다.

가뭄이 났을 때

물을 어떻게 확보할까?

최근 전라도 지역에서 심각한 가뭄 피해가 발생하고 있다. 가뭄이 났을 때 물을 확보하려면 어떻게 해야 할까?

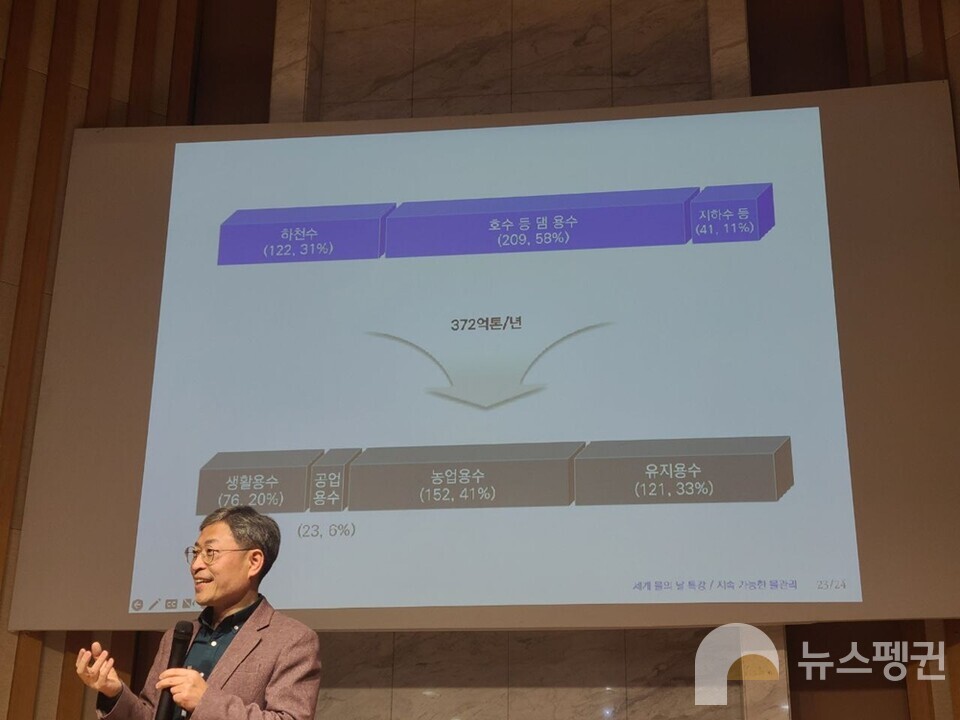

답변에 앞서 그는 먼저 매년 한국이 써야 하는 372억톤의 물이 어떤 경로로 채워지고, 어디에 쓰이는지를 설명했다.

하천수 112억톤, 호수 등 댐 용수 209억톤, 지하수 41억톤으로 모인 372억톤의 물은 41% 농업용수, 33% 유지용수, 생활용수 20%, 공업용수 6% 비율로 사용된다.

최종수 박사는 "가뭄이 들었다면 (이 상황에서) 어디선가 물을 더 만들어오거나 더 적게 써야 한다"라며 "생활용수를 대부분 쓰고 버리는데, 하수처리장에서 물을 처리한 다음에 농업용수나 공업용수로 보내 다시 사용할 수 있다"고 말했다.

하지만 수질이 지하수보다 더 좋은데도 불구하고, 농업 종사자들은 생활용수를 처리한 물을 꺼려하는 것으로 알려졌다.

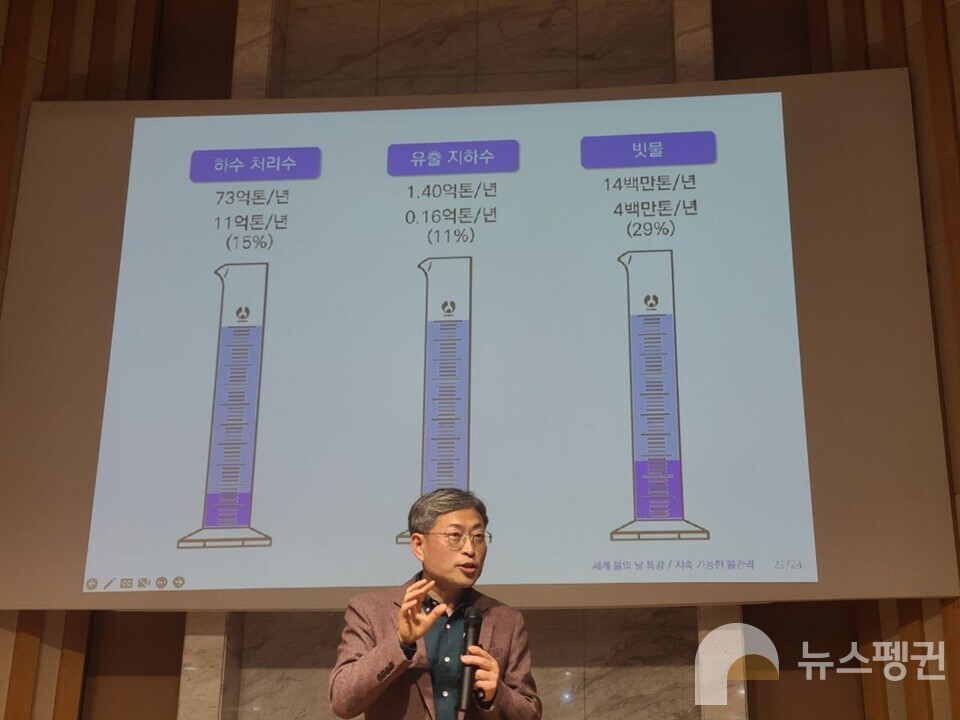

이 밖에도 최종수 박사는 국내에서 추가로 물을 얻을 수 있는 방법을 하수처리수, 유출지하수, 빗물 등으로 구분해 소개했다. 유출지하수는 건물, 지하철 등으로 지하를 개발할 때 유출되는 지하수를 뜻한다.

얻을 수 있는 양에 비해 실제 확보량은 저조한 수준이다. 하수처리수는 약 73억톤을 얻을 수 있지만 11억톤만 확보해 사용하고 있고, 유출지하수는 1억4000만톤 중에 1600만톤을, 빗물은 1400만톤 중에 400만톤을 쓰고 있다.

수돗물 SNS 인증

권하는 이유

수돗물을 마시고 있다는 최종수 박사는 유명인이나 일반 시민들이 SNS에 '수돗물 마시기' 인증을 하는 방법이 물을 아끼는 데 효과적일 것이라고 했다.

그 이유는 생수 사용이 지속가능하지 않기 때문이다. 강연 내용에 따르면 지하수는 깊은 지하에 있는 피압지하수, 비교적 얕은 위치에 있는 천층지하수 두 종류가 있다.

그중 피압지하수에 대해 최종수 박사는 "굉장히 아껴써야 하는 지하수고 채워지기까지 시간이 많이 걸린다. 우리는 수돗물 대신 생수를 마시고 있는데 생수는 피압지하수"라고 말했다.

그는 삼다수를 예시로 들며 "무지막지하게 뽑아 쓰다 보니까 제주도의 지하수가 고갈되고 있다"라며 제주도 중상단 쪽의 지하수는 부족해졌고, 해안가에서는 짠물이 나오기 시작했다고 전했다.

지하수와 해수가 서로 밀어내며 균형을 이뤄 맑은 물이 나왔는데, 해수가 더 강해지면서 짠 물이 나오게 된 것. 최종수 박사는 "지하수를 너무 많이 써서 발생하는 자연의 역습"이라고 분석했다.

한국은 수돗물에 대한 검사 항목이 61개로, 전 세계에서 3번째로 많은 검사를 받고 있지만 귀하게 여겨지지 않고 있다.

최종수 박사는 "61개 항목이나 분석해서 먹을 수 있도록 만든 물인데 그 물을 도로청소, 세차장 등에서 사용하고 있다"라며 "여기에 뭘 써야 되는가 빗물을 써야 한다"라고 지적했다.

그는 "우리는 수돗물을 사용하는 과정에서 물이 부족하다고 생각하지 못하지만 실제로는 물이 부족한 게 사실이고 지금도 물 부족을 겪고 있다"라고 짚었다.

한국이 국제인구행동연구소(PAI)에서 지정한 물 스트레스 국가에 해당한다는 점도 언급됐다.

최종수 박사는"우리는 분명히 물 스트레스 국가에 살고 있는데 국민은 스트레스를 받지 않는다. 하천하고 호수가 스트레스를 받고 있다"라며 "국민도 압박감을 느끼고 우리가 물 스트레스 국가구나 생각하면서 물에 대한 생각을 바꿔가면 어떨까 하는 바람이 있다"고 말했다.

북극의 해빙,

대형 산불과의 관계

최종수 박사는 땅 위에 있는 남극의 얼음은 녹으면 해수면이 높아지지만, 바다 위에 있는 북극의 얼음은 녹아도 해수면에 영향을 끼치지 않는다고 설명했다. 그는 "북극의 얼음은 다 녹아도 해수면과는 전혀 상관이 없다. 아이스아메리카노에 있는 얼음과 똑같다. 그런데 우리는 왜 걱정할까?"라는 질문을 던졌다.

그는 "(북극 얼음이 녹으면서) 하얀 눈으로 덮여있던 것들이 검푸른 바다로 바뀌면 햇볕을 훨씬 많이 받게 된다. 과거에는 반사했던 햇볕들이 하나 둘 바다에 쌓이고, 바다가 조금씩 따뜻해지기 시작한다"라며 "해수면 상승이 문제가 아니라 전혀 다른 영향으로 나타난다"고 말했다.

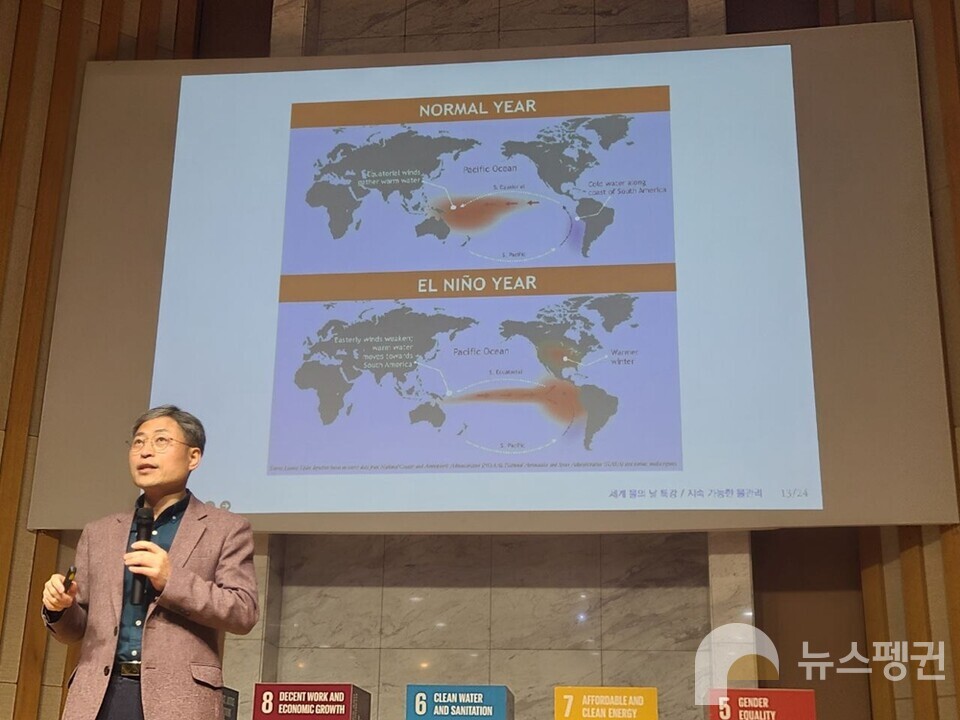

최종수 박사는 "(따뜻한 난류가) 아이슬란드, 그린란드 앞에서 차가워지고, 무거워진 바닷물이 밑으로 내려가면서 순환을 만들어주고 있었는데 북극이 점점 따뜻해지고 있다"라며 "따뜻해진 물이 밑으로 내려갈 수 없어지고, 가만히 멈춰있게 되니까 흘러가던 게 속도가 느려진다. 이게 뭘로 이어지는가. 엘리뇨 현상이다"라고 설명했다.

이어 "(해류가 흘러가서) 따뜻한 바닷물이 인도네시아 쪽으로 넘어와서 증발이 일어나고 많은 비가 와야 하는데 그게 제대로 가지 못하게 된다"라며 "몇 년 전에 호주나 인도네시아에 비가 오지 않아서 대형 산불이 나기도 했다"고 말했다.

이 밖에도 그는 물과 얽힌 다양한 이야기를 전했다. 최종수 박사의 강연 전체 내용은 '지구시민TV - 환경교실' 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

기후위기를 막기 위해 분투하는

뉴스펭귄에 후원으로 힘을 실어주세요.